【検討者向け】家庭用蓄電池を選ぶときの総まとめ

2019年問題がはじまり、太陽光発電を設置している方は、家庭用蓄電池に興味が出てきていることでしょう。

その中で、これから家庭用蓄電池を検討しようと考えている方や検討中の方向けの記事になります。

【こんな悩みを持っている方向け】

- 蓄電池を検討している

- 家庭用蓄電池について詳しく知りたい

- 家庭用蓄電池のメーカーはどうやって選ぶの?

- 家庭用蓄電池の優良業者の選び方は?

家庭用蓄電池は安い買い物ではないので、ちゃんと調べて納得してから購入することをお勧めします。

【この記事でわかること】

- 蓄電池のことが理解できる

- 自分の家に合ったメーカーや容量がわかる

- 適切な業者選びが分かる

それでは本題に入っていきましょう。

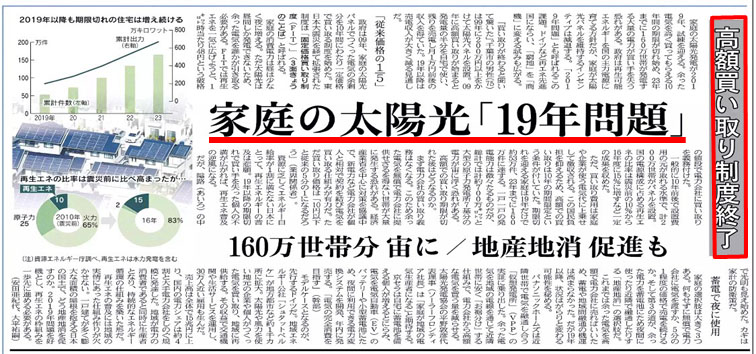

2019年問題を理解しよう

2019年問題は太陽光発電での固定価格買取制度を満了する人が出てくるという問題です。

今では満了し何が問題かと言いますと、それまでと比べて買取価格が大きく下がるという事が問題なのです。これは、2019年以降に固定価格買取制度が満了する全員が当てはまります。

高価買取で48円/kWh以降の元の価格では、買取が行われません。

火力発電所で発電すると発電コストが10円から12円程度と言われており、買取保証期間を終えた方から電気を購入するのならば、発電所での発電コストより低くしなければ意味がないので、ほとんどの電力会社は買取金額を10円/kWhを下回っています。

また買取の義務はありませんので、電気の買取が拒否される可能性もあります。

2014年に九州電力では、太陽光発電の申込者が受入限度量を超えました。その結果、申し込みに対する回答が保留で新規申し込みができない状況になりました。

同様の状況にあった東北電力や四国電力なども回答保留を行っています。

また、2015年には電力会社が遠隔操作で太陽光発電の出力を抑制できる「出力制御機器」の設置が義務付けられている地域もあります。

このように、各電力会社は、発電量を抑えようとしているのが現状なので、電気を積極的に買い取るというのは考えづらいものがあります。となれば、余った電気の価値がなくなる可能性がありますので蓄電池が必要になってくるということです

家庭用蓄電池を理解しよう

まずは蓄電池の基礎から理解していきましょう。

・蓄電池とは

蓄電池とは充電することによって電気を蓄え、繰り返し何度も使用することが出来るのが特徴です。

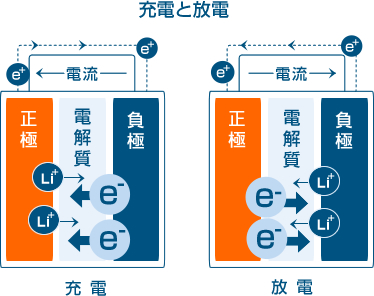

・蓄電池の仕組み

蓄電池はさまざまな種類の電池があります。

種類によって蓄電池を構成する素材や構造が異なりますが、基本的には以下のような仕組みで働いていきます。

蓄電池は、硫酸などの電解液の中にプラス(+)極とマイナス(-)極になる金属を入れることによって電流が生まれる仕組みです。プラス(+)極にはイオン(+)が溶けにくい金属、マイナス(-)極にはイオン(+)が溶けやすい金属を設置し、イオンとくっついていた電子(-)がマイナス極からプラス極に流れる仕組みです。

このように電子がプラス極に向かって移動すると同時に電流が生まれ、電気エネルギーとして使用することができます。この時に蓄電池の中では電解液の中にマイナス極の金属がどんどん溶け出します。これを「析出」と言いますが、マイナス極の金属がすべて析出してしまうとこれ以上電気を放出出来なくなります。

反対に充電させる場合は蓄電池に電流を流し、プラス極の電子をマイナス極に移動させることによってプラス極の金属を電解液の中に析出させます。これにとって蓄電池の中に電気エネルギーを貯めることができます。

【関連記事】

単機能蓄電池とハイブリッド型蓄電池の違い

・単機能蓄電池とは

蓄電池と蓄電池専用のパワーコンディショナを導入する方法になります。この場合、太陽光発電システムに既設のパワーコンディショナはそのまま使用します。

【蓄電池+蓄電池用パワコンを後付け】

【単機能蓄電池の特徴】

この後付け方法の場合、あらゆるパワーコンディショナが選択肢に入るため、純粋に性能だけに着目して製品を選ぶことができるのです。

既設のパワーコンディショナの経年劣化が少なく、まだ使用できる場合は通常この方法を選択したほうが良いでしょう。

ただ、太陽光発電を設置して10年近くで単機能導入する場合は、のちのち太陽光発電のパワーコンディショナが故障しますので、交換する費用はみておいた方が良いです。

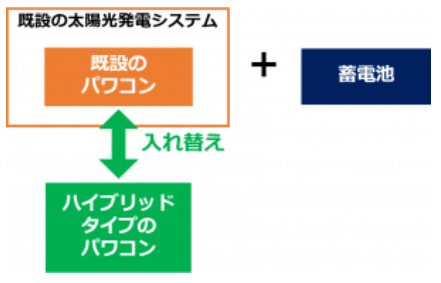

・ハイブリッド蓄電池とは

蓄電池に合わせてハイブリッドタイプのパワーコンディショナを購入し、既設のパワーコンディショナを交換する方法になります。

【蓄電池+両用(太陽光・蓄電池)パワコンを後付け】

【ハイブリッド蓄電池の特徴】

パワーコンディショナが1台で済むため、省スペース化が可能なのです。

また、パワーコンディショナの買い替えタイミングは10年に1度と言われているため、このタイミングであればハイブリッドタイプへの買い替えがおすすめになります。

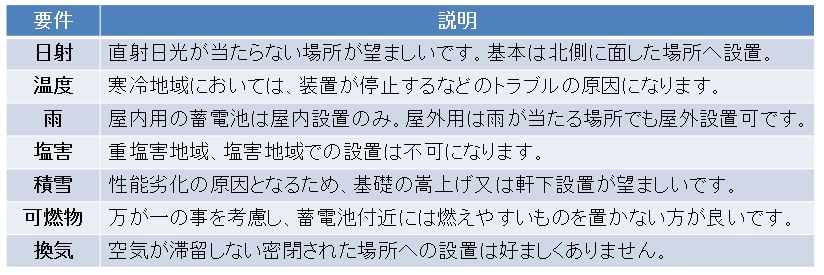

家庭用蓄電池の設置場所について

国内メーカーの家庭用蓄電池は、屋内設置と屋外設置で分かれています。製品によって設置環境が異なる場合がありますので、検討する際は注意が必要です。

メンテナンスができるスペースの確保、火災による被害を受けない所に設置することが推奨されております。環境によっては保証対象外や設置不可となるケースもあります。

また、屋外設置の蓄電池には重量がありコンクリート基礎の打設や簡易基礎の設置が必要になります。メーカーが定める設置スペースや作業スペースの確保が必要になります。

設置にあたっての基本要件

【塩害地域の定義】

塩害とは、沿岸部の地域において多く発生する、農作物・その他の植物や電気設備・鉄・コンクリート構造の施設などが塩分によって受ける害のことを指します。

海上の波頭が砕けることで塩水滴が空気中に飛び出し、強風で陸上に運ばれることが原因になります。

塩害が発生する地域は、【直接波しぶきが当たる場所=岩礁隣接地域】、【海岸から200m~500m以内=重塩害地域】、【海岸から2km以内=塩害地域】と区分されております。

メーカーによっては指定した地域での設置不可の場合も見受けられますので、注意が必要です。

【関連記事】

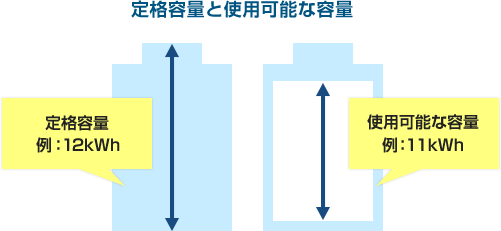

蓄電容量の見方

容量には「定格容量」と「実効容量」の2つの種類があります。

実効容量とはバッテリーの容量のことで、電気を貯められる量を指しており、単位は「kWh」になります。

蓄電池の容量は、接続した機器の使用時間に関係しており、容量が大きい蓄電池ほど、家電を長い時間使うことができます。消費電力の大きい機器を長時間使いたい場合は、容量が大きい蓄電池が必要になります。照明くらいしか使わないなら、容量の小さい蓄電池でも良いかもしれません。

「定格容量」とは規定された条件下で蓄えられる電気量、「実効容量」とは実際に使用できる電気量を意味します。メーカーによっては実効容量の記載がない場合もありますのでご注意ください。

停電時には3つのタイプがある

①自立コンセントタイプ

自立コンセント型は停電時に自立コンセントに電気を供給することができます。太陽光発電や蓄電池からの電気だけで「自立」しているので「自立コンセント」という名称になっています。

②特定負荷タイプ

特定負荷型は事前に指定した特定の回路(例:冷蔵庫、リビングのテレビコンセント等)に電気を供給することができます。商品によりますが、15~20Aまでの回路を選択できます。20Aは、ドライヤーと掃除機を同時に使うことができるくらいの容量になります。

停電時した場合、必要な場所に優先的に電気を供給することができ、指定したエリア以外には電気を供給しないため、蓄電した電気を使いすぎることがありません。

特定負荷型は価格も抑えることができます。

③全負荷タイプ

全負荷型は全ての部屋で電気を使うことができます。停電時でも200vのエアコン・電子レンジ等の家電製品が使えるため、普段と変わらない生活を送ることも可能です。お湯を沸かしたり調理もできるのでオール電化住宅にお住まいの方には特にオススメです。

【関連記事】

https://e-hidakaya.com/news/%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%ab%e5%85%a8%e8%b2%a0%e8%8d%b7%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%ae%9a%e8%b2%a0%e8%8d%b7%e3%81%a9%e3%81%a1%e3%82%89%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%ef%bc%9f-%e7%89%b9/

蓄電池の基本モード

そもそも家庭用蓄電池はどのように使えばいいのでしょうか。蓄電池には「経済性モード」と「クリーンモード」と「停電モード」の3つの使い方があります。

※各メーカーによっては呼び方が違ったりします。

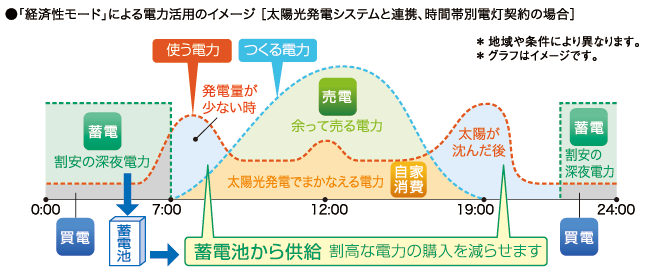

・経済性モード(固定価格買取期間中のモード)

太陽光発電で作った電気をまずは家庭で消費し、使い切れずに余った電気は売電します。

蓄電池は、深夜の安い電気を電力会社から蓄電し、太陽光発電の発電量が家庭の使用量より少ない時や発電していない時間帯に蓄電池の電気を使います。

経済性を最優先したモードで、固定価格買取制度がまだ残っているときの使い方になります。

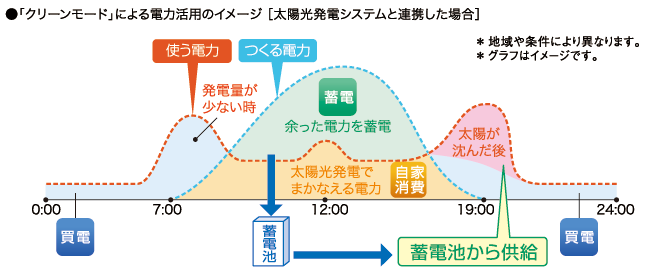

・クリーンモード(固定価格買取期間終了後のモード)

太陽光発電で作った電気をまずは家庭で消費し、使い切れずに余った電気は蓄電池に充電します。太陽が沈んだ夕方ぐらいから蓄電池の電気を使っていきます。

電力会社から極力電気を買わない、自給自足モードになります。

・停電モード(災害時等で停電時のモード)

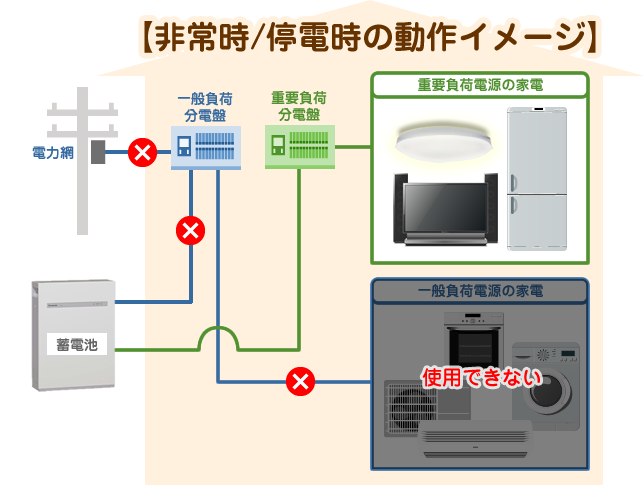

停電時の系統への影響や作業員の感電を防止するため、重要負荷電源ラインは系統に接続されていません。

その代わり、停電時でも自動的に蓄電システムからの給電に切り替わるようになっている仕組みが組み込まれています。

【関連記事】

HEMSとは

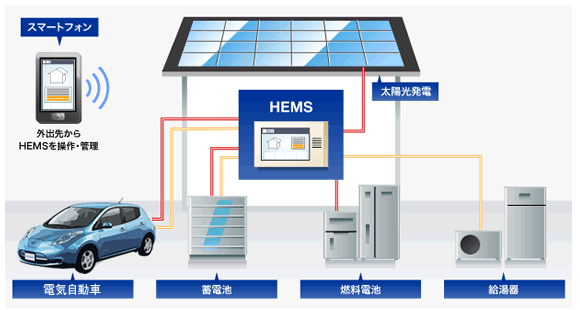

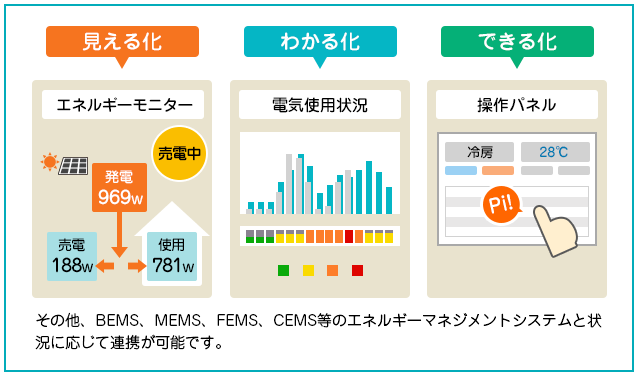

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)はスマートハウスを実現する核となる機器です。ご家庭内のエネルギー使用の制御をHEMSで行うので、節電や節約に貢献し、最適な電力使用が可能となります。

家庭用蓄電池とHEMSの連動によって得られるメリットは多くあり、たとえばHEMSモニターで蓄電システムの使用状況の確認や操作を行ったり、ネットワークとの接続によって外出先からスマートフォンなどで一部の家電の操作や蓄電池の状況確認・操作が可能です。

なにより、蓄電した電力を家庭内の最適な箇所に自動的に給電でき、蓄電システムの最適な利用によって節電と節約に大きく貢献します。

蓄電池の選び方5選

これから蓄電池を検討しようとしてもどこのどこのメーカーが良いのか、どう選べばいいのか悩むことでしょう。

そこで蓄電池の基本的な選び方を紹介していきます。

①蓄電池の人気メーカー

まずは、メーカーです。家庭用蓄電池のメーカーは太陽光メーカーに比べて少数です。

こちらはシェア率の高いメーカーに絞った比較表になります。

②ハイブリッド蓄電池の選び方

【現状把握】

ハイブリッド蓄電池を検討するには、現状の太陽光発電のメーカーがどこなのか、パワーコンディショナはどこについているのか、太陽光パネルの回路数は何回路なのかを知っておく必要があります。

知っておきたい3つの項目

②-1.太陽光メーカー

蓄電池メーカーとの相性によってハイブリッド蓄電池にできる、できないが出てきます。

また太陽光発電の型番によっても変わってきます。

例えば太陽光発電が海外メーカーの場合、基本的にシャープの蓄電池は設置できません。

なので、今の太陽光メーカーがどこであるのかは知っておく必要があります。

②-2.パワーコンディショナの型番と接続箱の型番

型番によって入力回路数が分かります。

しかし、型番で入力回路数が分かったりするのですが、実際に入力されている回路数が違ったりしますので、実際の回路数を知ることの方が正確です。

例えば接続箱の回路数が4回路まで入力できるのに、実際使っている回路数は3回路というケースもあります。

なので、型番を見てハイブリッドにできないと思っていても、実際はできたりするのです。

②-3.パワーコンディショナはどこについているか

単機能型蓄電池かハイブリッド蓄電池によってパワコンの撤去等が出てきますので、補修をどうするか考える必要があります。

例えば、ハイブリッドにしたいとなれば現状のパワーコンディショナは不要になりますので、撤去した後のクロスの補修や施工した穴の補修が必要になります。

ということは、リフォームに詳しい業者選びも必要になってきます。

③停電時のタイプ選び

蓄電池を検討する際に停電時にどこの電気が使いたいかを考える必要が出てきますので、解説していきます。

【特定負荷とは】

下図のように事前にご指定頂いた特定エリアの電気を使用する事が出来ます。商品よって異なりますが、15~20Aまでの回路を選択頂けます。

15~20Aと言いますと、ご家庭に設置してあるブレーカーの中でも1~2回路分にあたり、冷蔵庫のコンセントやリビングのTVコンセントなど必要最低限の回路のみ停電時に使用できます。

【特定負荷のメリット】

・商品の価格が同容量で比較すると20万円前後安い

・停電時に使いすぎる心配がない

・コンパクトな商品が多い

・商品数が多いので比較して選ぶ事が出来る

◆ご家庭別おすすめタイプ◆

【特定負荷タイプが向いているご家庭】

・導入費用を抑えたい

・停電時は最低限の電気が使用出来れば良い

・一世帯家族

・ペットなどがいない

・小さいお子さんがいない

・ガス併用のご家庭

【全負荷とは】

電気のご契約内容にもよりますが、60Aもしくは10kVA相当まで、すべての部屋で電気の使用が出来るタイプになります。下記のようにほとんどのご家庭が多くても60Aや10kVAという契約ですので、家中の照明やコンセントがほぼいつも通り使用が出来るイメージになります。

【全負荷のメリット】

・200V対応商品が多い為、停電時にもエアコン・電子レンジ・IH・エコキュートを使用出来る

・停電時も、ほぼいつもと変わらない生活が出来る

・商品数が少ない為、絞りやすい

◆ご家庭別おすすめタイプ◆

【全負荷タイプが向いているご家庭】

・せっかくなので充実した商品が欲しい

・人気商品が気になる

・二世帯家族

・全館空調を利用されている

・オール電化のご家庭

・ペットがいる

・小さいお子さんがいる

④容量を決めていく

蓄電池容量の選び方は3通り

蓄電池の容量が大きければ大きいほど良いのは間違いありませんが、そのぶん金額が高くなるため、自分達のご家庭にとって最適な容量がどのくらいなのかを考えなければいけません。

その蓄電池容量の選び方は3通りです。

④-1.売電量との関係からの選び方

→売電量の1日当たりの平均から算出する

例えば年間の売電量が3000kWhの場合

3000kWh÷365日=8.2kWh

この場合であれば、蓄電量が8kWh前後の蓄電池が適切になります。

④-2.電気代との関係からの選び方

→電気代の割高の時間で「電気を買っている電力量」から算出する

例えば中国電力の場合でファミリータイムの場合でデイタイムとファミリータイムで月に200kWh使っているとしたら

200kWh÷30日=6.6kWh

この場合であれば、6kWh前後の蓄電池が適切になります。

④-3.停電時の関係からの選び方

→停電時に「電気をどれぐらい使いたいか」から算出する

例えば

冷蔵庫、テレビ、照明、スマホを一日使いたいなら4.2kWhの蓄電池になってきます。

※家電製品の年数や蓄電残量によって使用時間は異なります。

⑤HEMSを付けるか付けないか

蓄電池を購入されるときにHEMSもオプションで付けるかどうか考える方がいらっしゃると思います。

あくまでオプションですし、工事が不要なので後から購入しても良いでしょう。

しかし、シャープに関しては、バージョンアップができるようになっていますし、現段階でも他のメーカーより高機能です。

なので、シャープの蓄電池を購入される方は、HEMSもお勧めします。

【関連記事】

間違えない業者の選び方

家庭用蓄電池のお問い合わせをたくさん頂きますが、訪問販売絡みでのお問い合わせが多いのも事実です。

悪質な業者に合わない為に、しっかり見極める必要があるでしょう。

こんな訪問販売は危ない?チェックリスト

これは当社の独自調査で、家庭用蓄電池の設置において、チェックがついた項目です。

1つでもチェックが付いたら要注意!

①提案が一方的

②保証の範囲と年数の説明がない

③メーカーの比較をしてくれない

④工事の説明がない

⑤補助金に関する説明が正確ではない

業者の口コミは大事

検討している方の背中を押してくれるのは、口コミです。既に蓄電池を導入されている方の口コミ評判が気になる方はたくさんいらっしゃいます。

その業者の口コミを見ることはとても重要です。

【関連記事】

家庭用蓄電池の良質工事の3つのポイント

蓄電池を設置するには工事費用が不可欠です。定置型蓄電池システムの中でも屋外設置、屋内設置があり工事内容が違います。また屋外設置の場合でも、本基礎が必要な場合と簡易基礎の場合があり、メーカーやラインナップによって費用も変わってきます。

なので、どういう工事をするのか把握することも重要です。ただ安い工事が良いとは限りませんので、長く使うためにはちゃんとした工事をしてもらう必要があります。

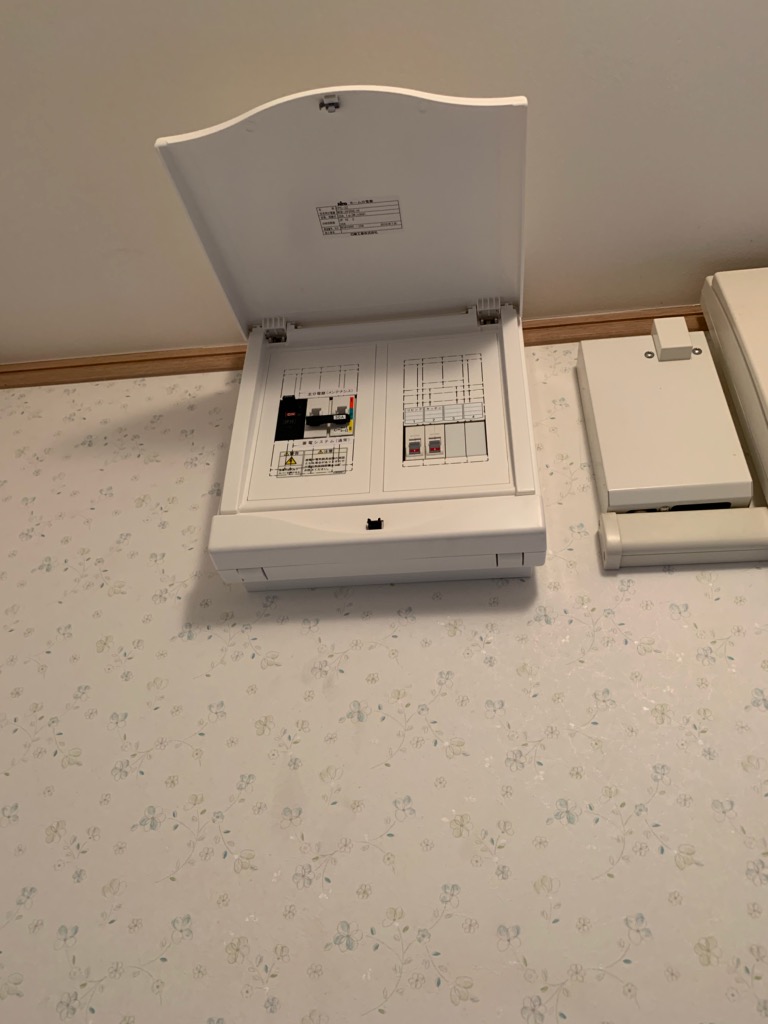

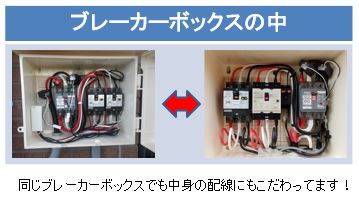

①ブレーカーボックス内

普段見えないブレーカーボックス内もきちんと配線の処理をします。

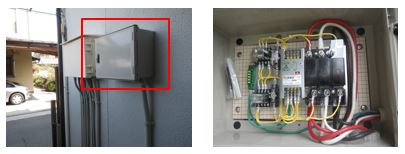

②パワコン周辺

ダクトの色もなるべく外壁の色と併せて、見た目も重視します。

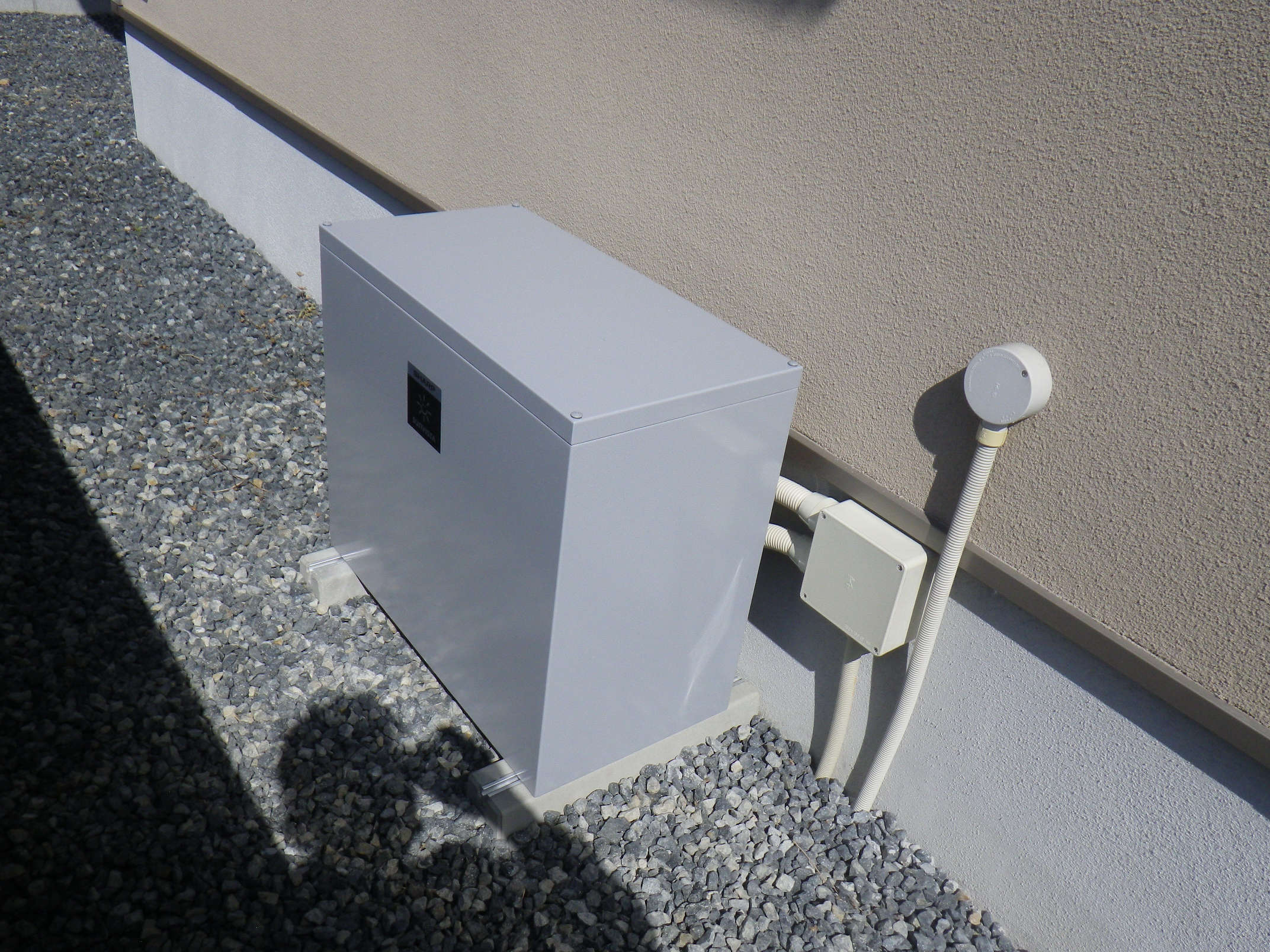

③蓄電池本体周辺

本体周りの配線もプルボックスを使用し、綺麗に納めます。

工事をした後は、ずっとその姿です。ひとつひとつ丁寧にこだわりのある工事は気持ちいいものです。

【関連記事】

まとめ

家庭用蓄電池は安い買い物ではないので、すべて業者に任せると言う事はお勧めしません。

担当の方に、しっかりと要望などを伝えて進めていきましょう。

蓄電池は長く使うものなので、自分の家に合った蓄電池を選ぶことと、優良な業者を捕まえることが大事です。

特に業者に関しては、大きい会社小さい会社などは関係なく、設置した後もお付き合いしてくれるかが肝になります。