家庭用蓄電池でスマートハウス化を実現

ここ近年で、注目されているのが省エネ住宅です。ただ、省エネ住宅でもエネルギー収支をプラスマイナスゼロにする「ZEH(ゼッチ)住宅」の他にもさまざまな省エネ住宅があります。

今回は、家庭用蓄電池にちなんで「スマートハウス」について注目していこうと思います。特長や「ZEH住宅」との違いも含めて解説していきます。

■「スマートハウス」とは?

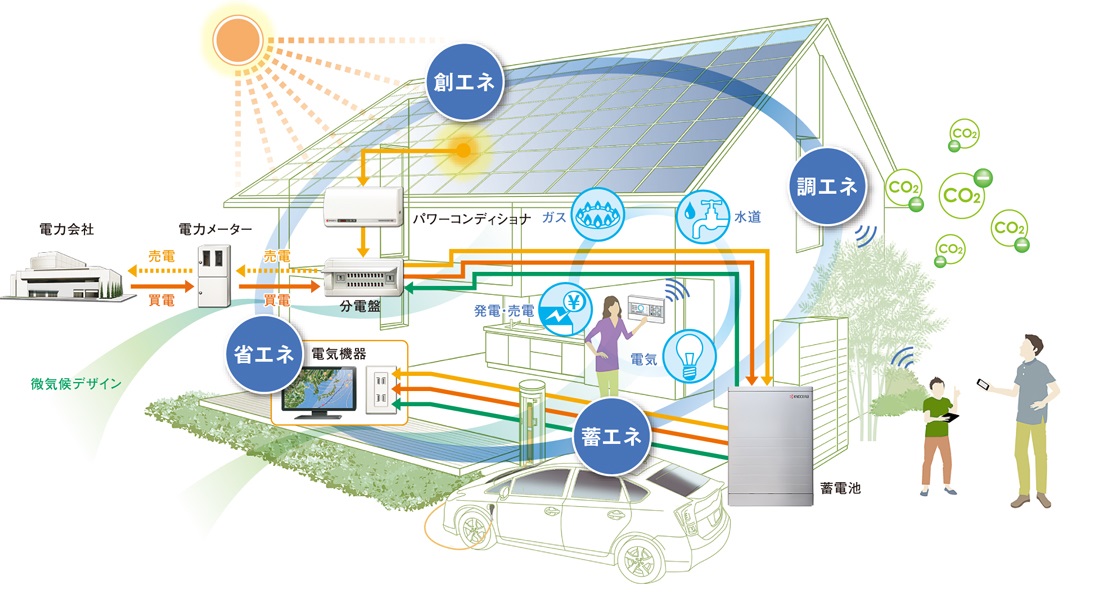

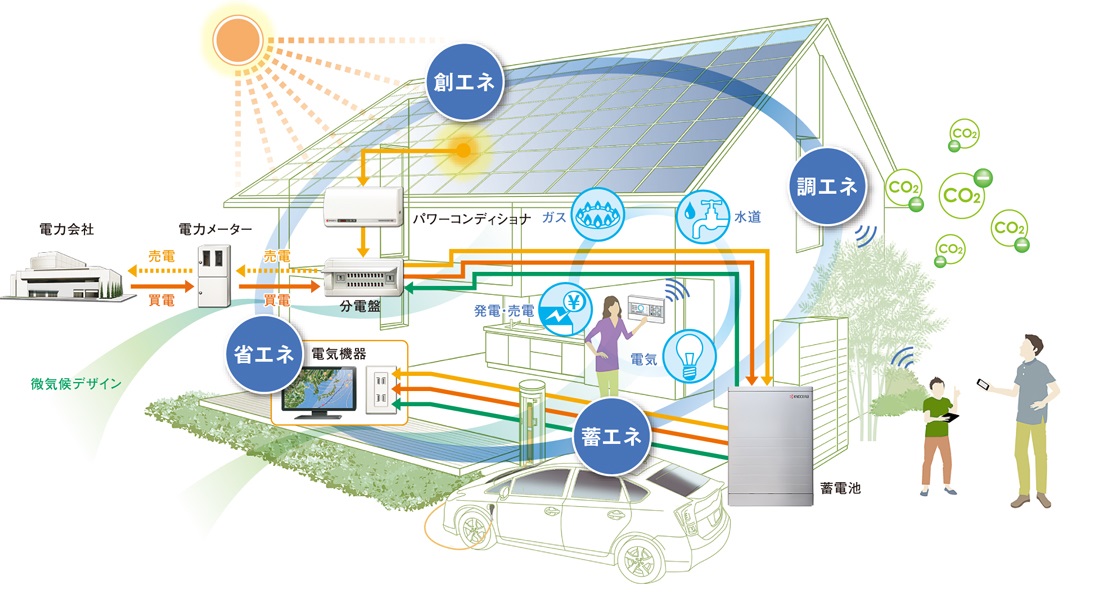

「スマートハウス」とは【電気を創る・電気を貯める・電気を効率よくコントロールする】を実現する省エネ住宅のことです。もっと細かく言いますと、太陽光発電で電気を創り、蓄電池に電気を貯め、HEMS(ヘムス)と呼ばれるシステムで電気を管理しながら、効率的に電気を使っていきます。

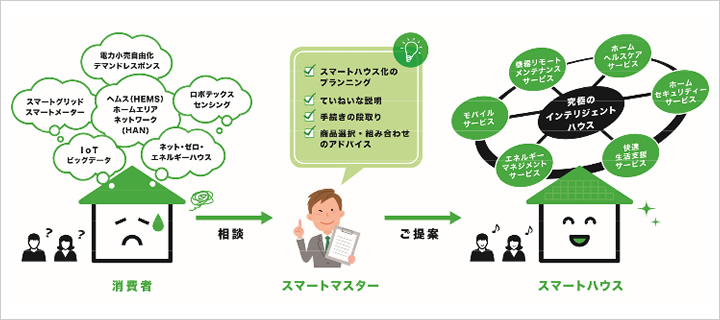

実は「スマートハウス」づくりのプロフェッショナルとして「スマートマスター」と呼ばれる資格があります。

これからIoT機器の普及に伴い、消費者のライフスタイルは大きく変わっていくと予想されています。普及が期待されるスマートハウスは、IoT技術を駆使することにより、住宅メーカーをはじめ、電力・ガス・などのエネルギー供給事業者、電機メーカー、住宅設備事業者、通信事業者など様々な事業が、それぞれの技術や製品、サービスを提供していき、家庭におけるエネルギー消費効率を高めると共に、その家に暮らす人々の利便性・快適性・安全性などを向上させていきます。

このような状況の中で、消費者との接点としてスマートハウス関連の体系的な知識(業界横断的な共通知識)を持つ人材が必要となっています。

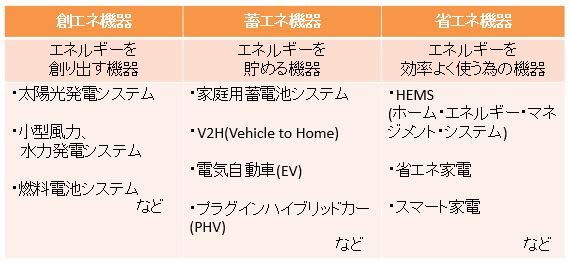

■「スマートハウス」を実現するシステム

スマートハウスを実現するためには「電気を創る、電気を貯める、電気を使う」に関わる3種類の機器を組み合わせることが必要です。

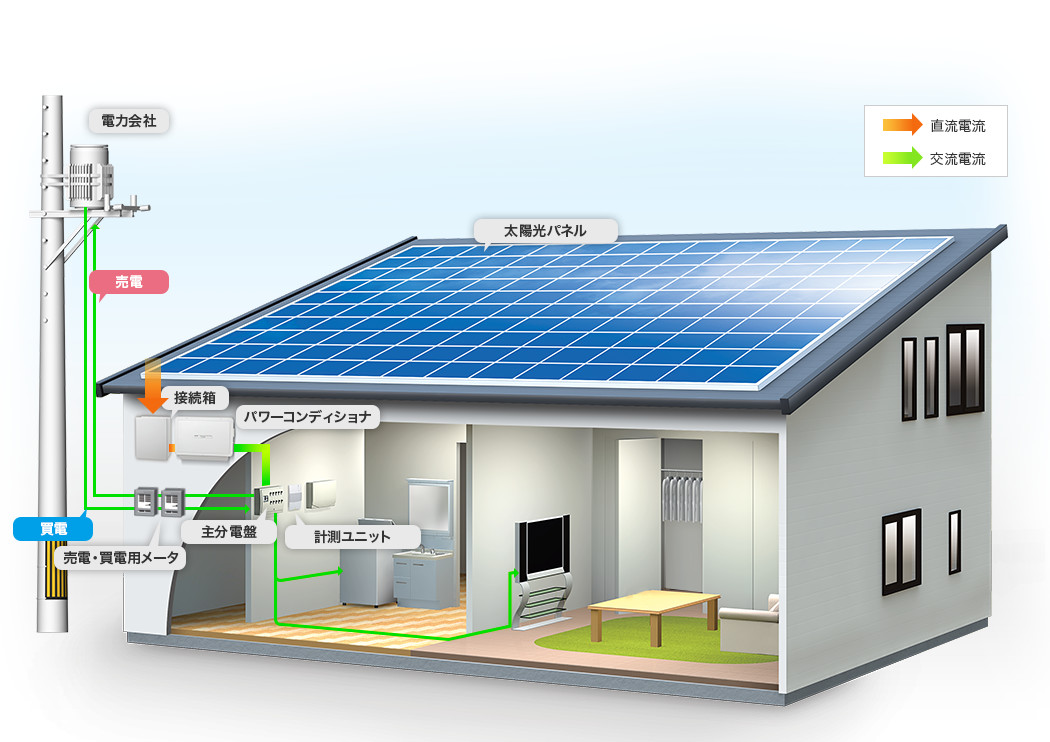

■太陽光発電

今や家庭用蓄電池と相性が良いと言われているのが太陽光発電です。ここ近年は、太陽光発電だけの導入ではなく、家庭用蓄電池とセットでの導入が当たり前になってきている時代です。徐々にハウスメーカーや工務店でも新築の物件で最初から導入されております。

太陽光発電は、屋根に設置し太陽光のエネルギーで電気を創る自家発電システムです。太陽光発電で創った電気はまずお家で消費しますので、電気代が安くなります。そして、使い切れずに余った電気を電力会社に売る(売電)ことができます。

ただ、デメリットとしては電気を貯めることができないことです。また、雨の日や太陽が出てない夜間では十分な発電が望めない点があります。

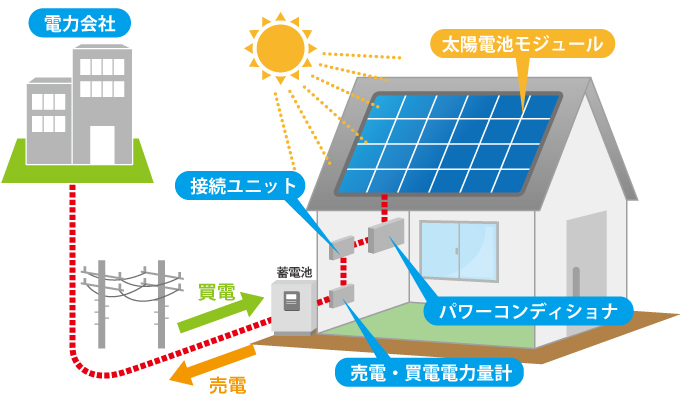

■家庭用蓄電池

家庭用蓄電池は、2010年頃から一般住宅向けに開発が進められましたが、2011年の東日本大震災がきっかけで、各メーカーが計画を前倒しにして市販化が促進されたのが始まりです。

もともと太陽光発電との相性が良い為、新築の住宅に太陽光発電と家庭用蓄電池を設けて販売するという方針も注目されておりました。

家庭用蓄電池の良い所は、太陽光発電にはない「電気を蓄えておくことができる」ことです。電気は水や食品と違って性質上ストックするのが難しいのですが、家庭用蓄電池であれば好きな時に電気を使用することが可能です。ですので、災害時や緊急時などの万が一の時は家庭用蓄電池が助けてくれます。

ただ、デメリットもあります。それはやはり「価格」です。メーカーや容量、機能性によって価格は変わってきますが、安くても30万から高いものですと300万するものもあります。

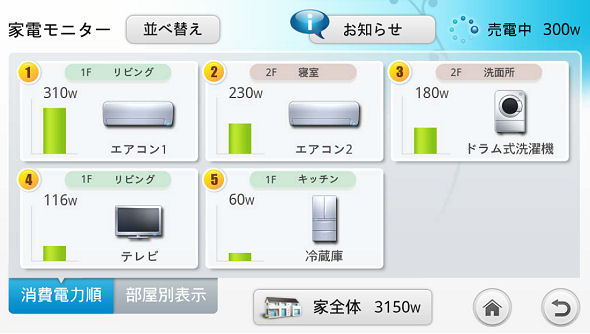

■HEMS

HEMSとは「Home Energy Management System」を略した言葉です。家庭の太陽光発電や家庭用蓄電池のエネルギーを効率よく管理するシステムで、主に「エネルギーの見える化」と「エネルギーの制御」という2点を実現するために開発されております。

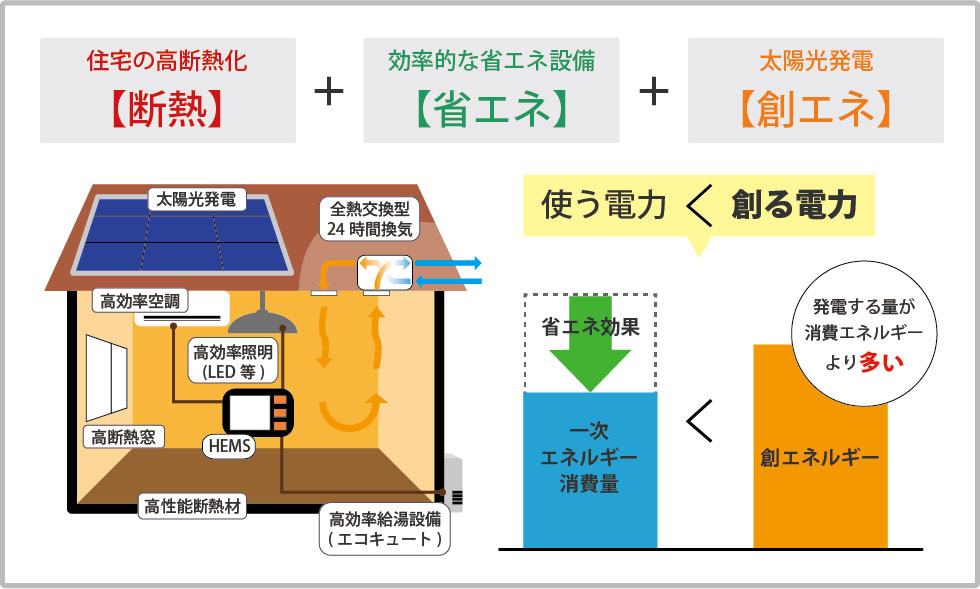

■「ZEH住宅」と「スマートハウス」の違い

ZEH住宅とスマートハウスの違いは?

ZEH住宅は「エネルギー消費量を自家発電ですべて賄えること」に重点を置いています。

スマートハウスは「エネルギーを賢く使うこと」に重点を置いています。

いわゆる、「何を重視するか」という視点の違いになってくるという事です。

どちらも省エネで、環境に優しく、これからの時代に必要とされる住宅です。

これから住宅を建てる方は、ZEH住宅やスマートハウスを検討してみても良いでしょう。

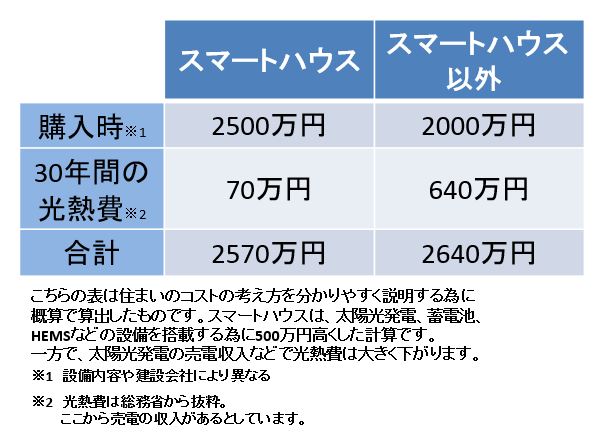

★家の価格ではなく光熱費を加えたトータルで比較

住んでからの光熱費を入れて比較

■昼間に創った電気を貯め、電力自給率アップ

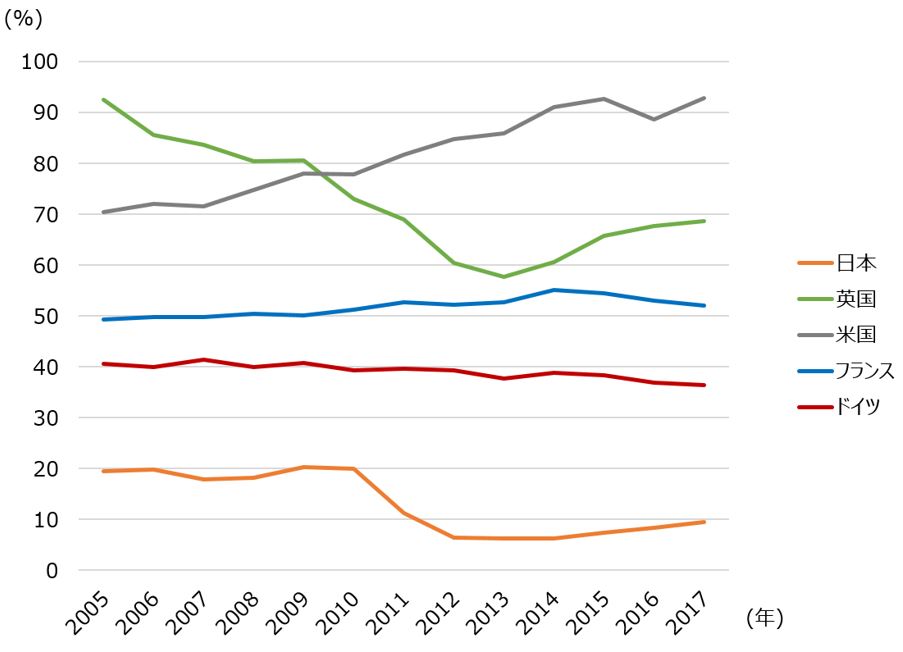

太陽光などの自然エネルギーに対する注目が高まってきたのは、石油等の化石燃料の枯渇がきっかけでした。一説では、人類が今のペースで使い続けると、石油はあと40年でなくなると言われています。

各国の一次エネルギー自給率を示した表ですが、日本は他の国に比べ圧倒的に一次エネルギー国内供給が低いのです。どれだけ他の国に頼って電力を創っているかが分かります。

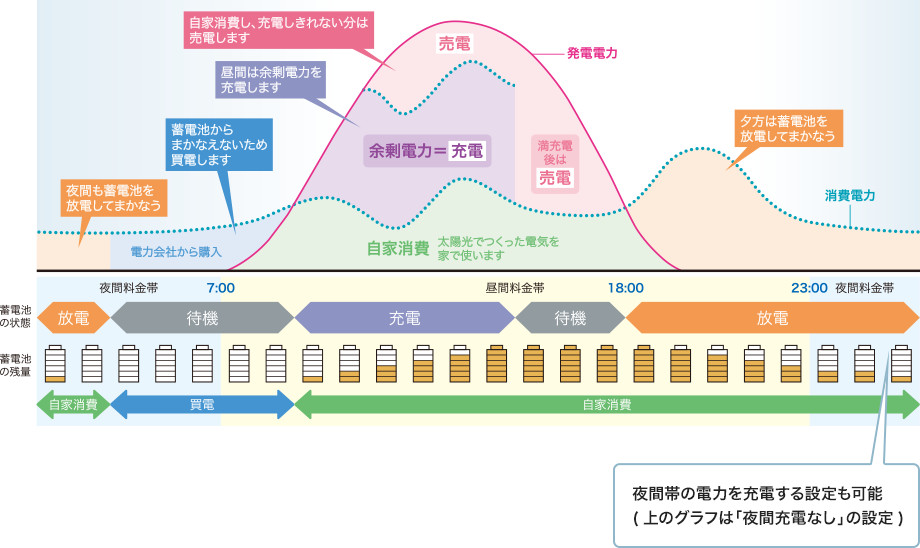

そうした中で、「太陽光で発電した電気をもっと効率的に使わなければならない」そのような背景から、家庭用蓄電池の需要は高まっています。家庭用蓄電池には【グリーンモード】という機能があり、太陽光で創った電気を貯め、夜に使うことができるモードがあります。それでも電気が足りない時には、電力会社から買うようにすることで、電力自給率を高めることができます。

■蓄電池+αで知っとこ!

蓄電池を効率よく使うには、家電製品も欠かせません。年数が経っている家電製品は消費電力も多く、ムダに電力を使っているケースもあります。

【冷蔵庫編:暮らしのサイズに合わせれば省エネも効果的に】

24時間365日働き続ける冷蔵庫は、家電製品の中でも最大の消費電力量です。生活スタイルに合わせて容量や特長を選ぶことで、大幅な省エネが期待できます。

ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、機能を選ぶことが省エネに繋がります。

【省エネな選び方】

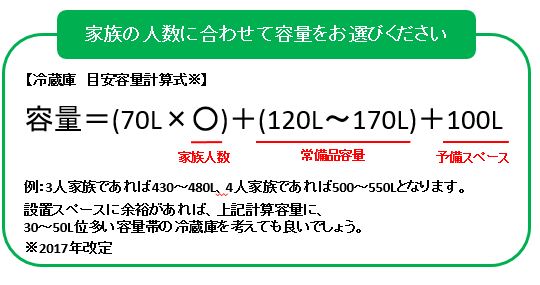

①家族の人数や、買い置きの量などに応じて容量を選ぼう!

容量が多いからといって年間消費電力量が増えるわけではありません。

②本体サイズに放熱スペースを加えたサイズで、設置スペースを確認しよう!

廊下や出入り口の寸法を(ドアノブなどの寸法を含めて)確認してください。

③省エネ基準達成率をチェックしよう!

冷却方式、定格内容量、冷蔵室のドアの数などが同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性にも優れ、年間消費電力量も少なくなります。

電源が入りっぱなしの冷蔵庫は電気代が気になる。しかし使い方次第で、省エネにつながります。

【省エネな使い方】

①冷蔵室の場合は隙間を空けて、奥が見える程度に食品を入れましょう!

冷気の流れを妨げることなく庫内が均一に冷えるように詰め込みすぎないことが、消費電力量のムダを防ぐ省エネのコツです。

②引き出し式冷凍室の場合は、隙間なく食品を入れましょう!

食品同士が保冷しあうので、ドアを開け閉めしたときの温度上昇を抑えることができます。

③周囲には適度な隙間を確保!

ほとんど隙間がない状態で設置されると放熱しにくく電気のムダになります。