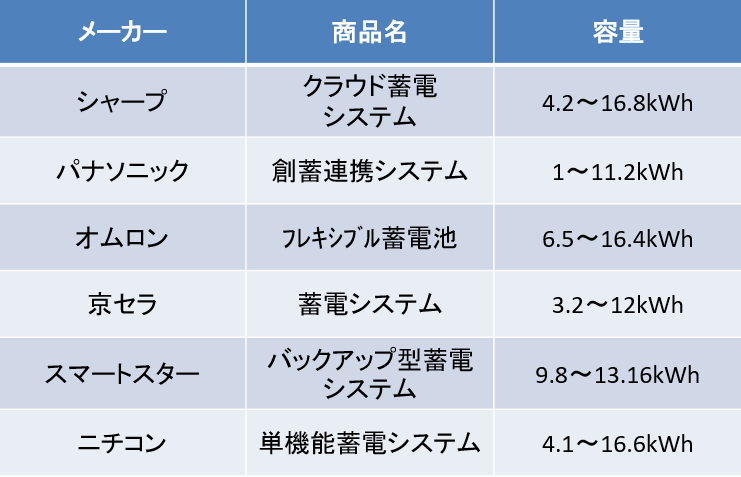

家庭用蓄電池の容量/各メーカー比較【2021年度】

■蓄電容量メーカー比較

■蓄電池容量の選び方は3通り

蓄電池の容量が大きければ大きいほど良いのは間違いありませんが、そのぶん金額が高くなるため、自分達のご家庭にとって最適な容量がどのくらいなのかを考えなければいけません。

その蓄電池容量の選び方は3通りです。

①太陽光発電の設置容量との関係からの選び方

→太陽光発電システムの1日当たりの平均発電量から算出する

②停電時にどのような暮らしをしたいかという点からの選び方

→停電時にどれだけの電力を使用するかを算出する

③深夜電力の有効利用という点からの選び方

→朝晩の消費量とのバランスから算出する

■家庭用蓄電池の各メーカーの特徴と比較

■適切な蓄電池選びはご家庭によって違い優良店選びが必須

容量や出力、電圧、停電時にどうなるか?など蓄電池によって様々で、ご家庭の使用目的や太陽光発電の容量、相性なども考慮する必要があるのです。もちろん家の設置状況によっては設置できる蓄電池、できない蓄電池もあります。

ある程度の使用目的をご家庭で検討して、良い業者の見分け方が難しかったり、良い工事をしてもらえるか不安という方は多いと思いますので、しっかり私達のような専門工事店を交えて、最終的にお家にあった蓄電池を選んでいただくのがベストかと思います。

詳しくは→家庭用蓄電池の評判の良い業者の見分け方

詳しくは→家庭用蓄電池の良質の工事とは?

■家庭用蓄電システムの容量

家庭用蓄電システムを比較する上で抑えないといけないのが、電池の容量です。

これは電池内部にどれだけ電気を蓄えられるか示す指標で、通常は「kWh」または「Wh」という単位を用いて示します。

■電気のもつ量は「Wh」という単位で表される

電気がもつ力=電力(W:ワット)は、回路を流れる電流(A:アンペア)と電圧(V:ボルト)の積(電力=電流×電圧)です。それに電気を使用する時間(h:アワー)を掛け合わせたものが電力量(Wh:ワットアワー)です。

例えば、100Wの電球を2kWh(=2,000Wh)の蓄電池で使用するのであれば、「2,000wh/100W=20h」となり20時間使えることになります。

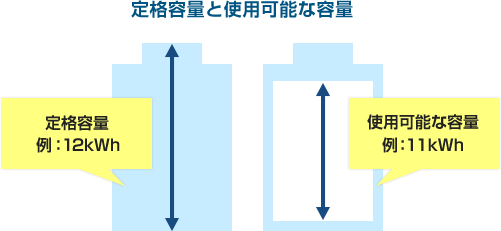

■定格容量と実際に使用可能な容量がある

リチウムイオン電池は過充電・過放電に弱いため、一般的な蓄電システムでは電池の容量が100%まで充電されたり、0%まで放電されたりしないように制御されています。つまりカタログに記載されている数値(定格容量)よりも、実際に使用可能(充放電可能)な容量は少なくなります。蓄電システムを購入する際は、定格容量だけでなく、使用可能な容量も確認するようにしましょう。

■必要な容量を検討する

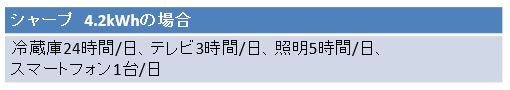

蓄電システムを検討する際に、どれぐらいの容量があれば、どれぐらいの電気機器が何時間使用できるのか、考えておく必要があるでしょう。

例えば、1カ月の電気料金が1万円程度の家庭の場合、毎日約12kWh使っていることになりますので、12kWhの蓄電システムを導入すれば、普段の生活で1日分の電力量をカバーできるでしょう。

そこまで必要ない場合は、容量を減らすことも必要です。各ご家庭でライフスタイルは違いますので、実際にどれぐらいの容量が適切なのかは優良な販売店に聞いてみるのも良いでしょう。

4Rエナジーの場合は定格容量が12kWhで、実際に使用可能な容量は約11kWhになります。

蓄電池の容量は数値が大きければ大きいほどたくさん蓄えて使うことが出来ます。つまり非常時の場合、より多くの電化製品をより長く使うことが出来ます。

同じメーカーの中でも商品名が同じのものや蓄電容量が異なる商品もあります。

■停電時の100Vと200Vタイプがある

蓄電池の停電対策は100V のみのタイプと200Vも使用できるタイプの2つがあります。

一般的な蓄電池は100Vのみ使用可能。100Vタイプは、もちろん200Vのエアコンなどを使用することはできないです。災害時に200Vを使用したい場合は、200Vタイプを選ぶ必要があります。

例えば、家でご年配の寝たきりの方がいて200Vのエアコンが必要だったり、IH調理機器を動かしたい、など。家庭の状況によって100Vか200Vかを選ぶということになるのです。

これとは別にシャープやスマートスターLなどの大容量蓄電池は、家中に電気を送ることができます。停電時も「限定したコンセント」ではなく、いつも通りに全ての部屋の電気を使うことができます。停電はいつ発生するかわかりません。

家まるごとバックアップできるタイプは、寝室、子供部屋、浴室、どこで停電が起こっても安心です。

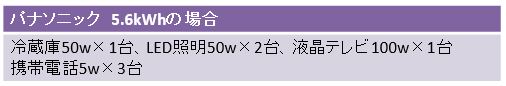

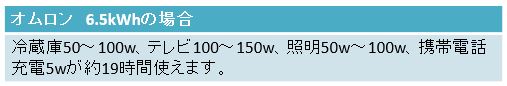

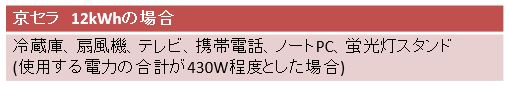

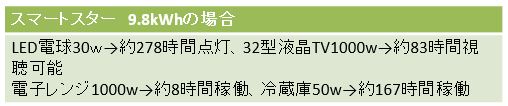

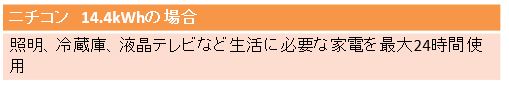

■各家庭用蓄電池を使用する際、非常時に使用できる目安

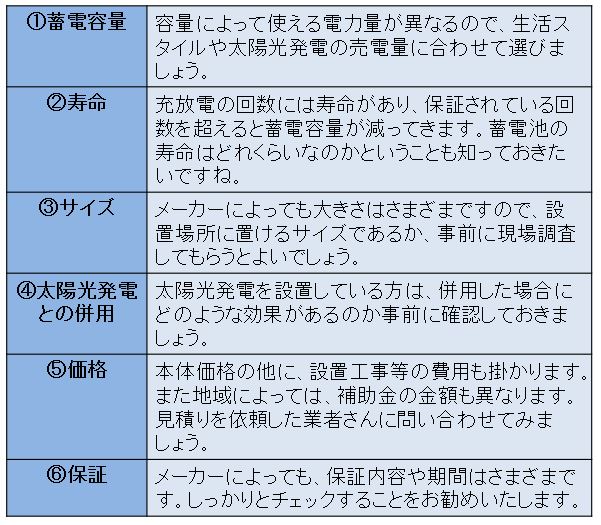

■家庭用蓄電池選びの「比較のポイント」

家庭用蓄電池を選ぶ時のポイントは下記の6つです。

蓄電池を選ぶ際にはどんなことに気を付けて、メーカーを選ぶべきか。

電気代や住環境や生活スタイルに合わせて選んでいきましょう。

■蓄電池+α情報!

【ピア・ツー・ピア(Peer-to-Peer 、P2P)電力取引】

P2P電力取引とは、従来は電力会社が需要家に一方的に電気を供給しているのに対し、太陽光発電や蓄電池など分散型エネルギーリソース(DER)を所有している個人・法人が別の需要家に電力を供給し、取引する方法なのです。従来の「電力会社対需要家」に対し、「需要家対需要家」の取引であることからP2Pと呼ばれ、DERが普及した世界での利用が提案されている電力流通の新しい方法になります。

世界的にはFIT(固定価格買取制度)などの再エネ導入支援策が縮小・廃止されていく中で、再エネ投資に新たなインセンティブを与える仕組みとして提案されていることが多く、日本においては、特に2019年11月以降の卒FIT電源がP2P電力取引の有力な電源となりそうなのです。

P2P電力取引はスウェーデンの大手電力会社バッテンフォールがオランダで手掛けている「PowerPeers」など、実ビジネスとして運用されている事例は非常に限定的です。実証事業は花盛りで、LO3エナジーが実施した米国ブルックリンの実証をはじめ、世界各地で行われています。

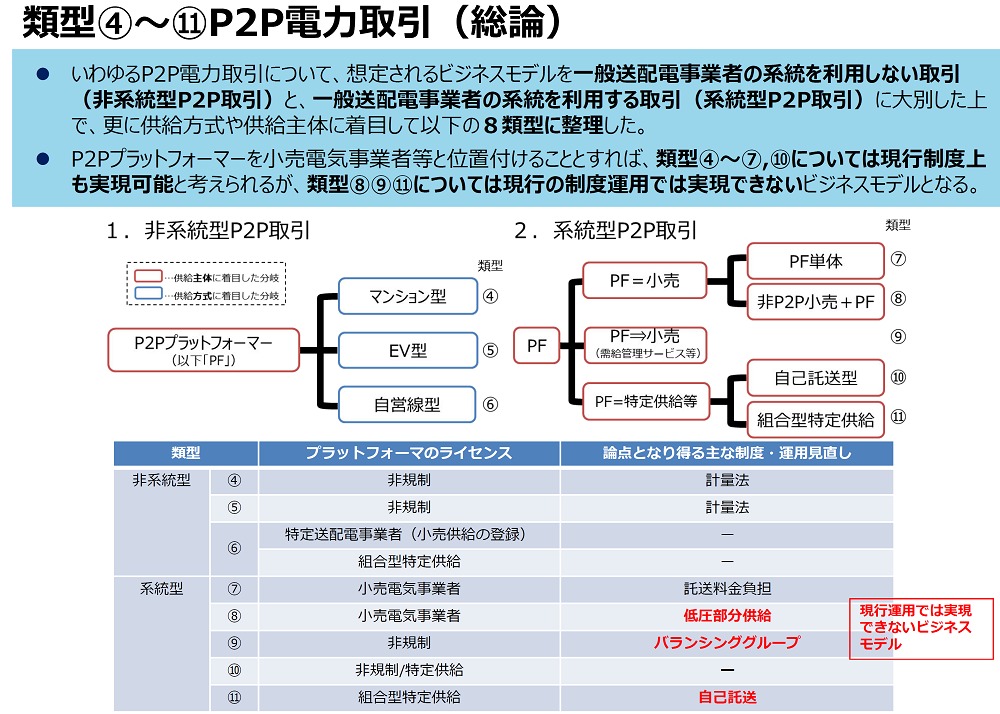

【エネ庁の論点整理はグローバルで見ても有用】

P2P電力取引といってもその実現方法は多様であり、制度との関連も複雑なのです。そんな中、エネ庁が2019年5月10日に開催した「プラットフォーム研究会」の第7回会合で提示した論点整理は、P2P電力取引の形態を広く想定した上で細かに分類しています。このようなP2P電力取引の整理方法は世界的にも類を見ないものであり、具体的なビジネスを見通すうえで非常に有用だと思います。

出所:経済産業省「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」

【P2P電力取引が卒FIT後の売電手段に?】

太陽光発電による余剰電力を10年間に限り高値の固定価格で買取ることが法律によって保証されている「FIT制度」。2009年にこの制度がスタートしてから2019年11月で10年が経過し、固定買取期間が終了となる対象者が順次出てきています。

「卒FIT」は、制度による保証がなくなる代わりに、制度によるさまざまな制約からの解放も意味しています。従来の電力システムが卒FITによって大きく変化する今後は、P2P電力取引は新たな売電手段のひとつとしてより注目されていくことが予想されています。

ブロックチェーン技術を用いたP2P電力取引が実現すれば、私たちの生活はより安全で効率的なものへと変革していきます。まだまだ課題はありますが、まずは上記の内容を参考に理解した上で、今後もP2P電力取引の動向に注目していきましょう。