家庭用蓄電池の良質の工事とは?/業者選びが重要【2022年】

■既に太陽光発電を設置済みで、蓄電池の追加設置工事はできますか?

太陽光を設置済みでも、蓄電池の工事はできます。

10kW未満の太陽光発電の固定価格買取制度(FIT法)の買取期間は10年になります。

2009年から制度が始まり2019年から続々と制度が終了したご家庭が出てきています。

期間終了後は、7円から10円前後程度で電力会社によって異なり、ほとんどの電力会社が一年更新の契約になります。

そのため、安く買い取ってもらっても期間が不安定なため、今後は「売る」のではなく「使う」ため、蓄電池を導入されるご家庭が増えてきているのが現状です。

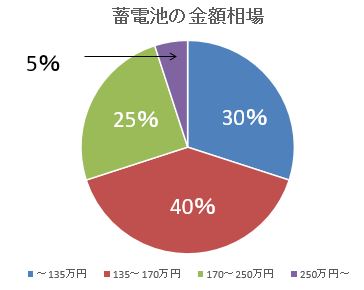

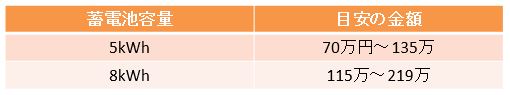

■蓄電池の費用分布

一般的な蓄電池システムの費用は、100万円~250万円が相場だと言われています。

2022年から2年前の2020年と比べますと、費用分布の相場は上がってきております。その理由は、金額が安くなったとかではなく、設置容量が大きくなってきております。

※費用分布に関しましては、様々な施工費用、機器類の撤去費用なども含んだ費用であり、各ご家庭によって必要な諸費用等で変わっていきます。

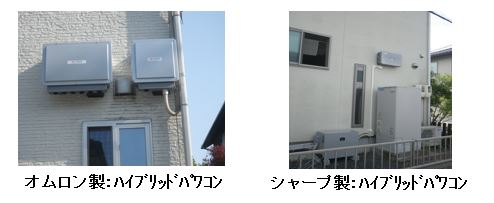

■主流はハイブリッド蓄電池

ハイブリッド蓄電池とは、蓄電池本体と太陽光のパワーコンディショナーがセットになった家庭用蓄電池です。通常は太陽光と蓄電池を設置すると、パワーコンディショナーが2つ必要になってしまいますが、ハイブリッド蓄電池の場合は1つで大丈夫なのです。1つのパワーコンディショナーで太陽光と蓄電池の両方をまかなうことが可能になります。

ハイブリッド蓄電池を設置することで、日常生活で使用する電気をさらに効率よく使用することができ、特に太陽光の固定価格買取制度が終了した11年目からは、ハイブリッド蓄電池の導入を検討することをお勧めします。

太陽光発電をすでに設置している場合、太陽光用のパワーコンディショナーを取り付けています。このパワーコンディショナーの耐用年数は基本10年~15年で、この期間に故障してしまうことが多いです。

故障すればもちろん交換が必要となりますが、この「パワーコンディショナーの交換」時期と「固定価格買取制度が終わる」時期が重なるわけです。そのため、パワーコンディショナーを交換する時期というのは、蓄電池を導入するベストなタイミングとも言えるのです。

■蓄電池の導入にかかる3つのコスト

①蓄電池の本体価格

蓄電池の本体の価格は、メーカーや容量、機能で大きく変わってきます。おおまかに分けますと5つあります。①メーカー、②容量、③フレキシブル蓄電池かハイブリッド蓄電池、④停電時に特定負荷タイプか全負荷タイプ、⑤ダブル発電かシングル発電タイプにわかれます。このようにご家庭のライフスタイルによって選択していると各ご家庭によって費用は変わってきます。

②設置工事

蓄電池を設置するには工事費用が不可欠です。定置型蓄電池システムの中でも屋外設置、屋内設置があり工事内容が違います。また屋外設置の場合でも、本基礎が必要な場合と簡易基礎の場合があり、メーカーやラインナップによって費用も変わってきます。なので、どういう工事をするのか把握することも重要です。ただ安い工事が良いとは限りませんので、長く使うためにはちゃんとした工事をしてもらいましょう。

③電気工事

蓄電池システムは、電気が関わってきますので電気工事が必要になります。

・蓄電池に溜める為の配線工事

・蓄電池にたまった電気を供給できるようにする配線工事

・既存の太陽光発電と接続するための工事

・モニターの配線工事

・停電になったときに使える分電盤の工事

などといった電気工事が発生してきます。

標準工事として基本的には①と②と③の工事が必要になりまして、定置型蓄電池システムの場合は、本体価格は70万円~で②と③の工事は約20~30万円ほどかかると言われています。

家庭用蓄電池設置工事の作業時間は4~7時間が目安となります。現場状況や作業内容によっては多少の前後はあります。また、設置場所が狭い場合は作業がスムーズに進まないこともあります。

■家庭用蓄電池工事の基本的な流れ

家庭用蓄電池設置工事の手順は、基本的には「1.現場調査での設置場所や配線の確認 → 2.基礎工事 → 3.蓄電池本体(ユニット)の設置 → 4.パワコンの交換(取付) → 5.配線工事 → 6.蓄電池の設定と最終確認」といった流れになります。作業は2~3人いれば施工可能です。電気配線の工事があり、保証関係もありますので、DIYでは難しい工事となります。

1.現場調査での設置場所や配線の確認

蓄電池は、過度の過熱や結露を避けるために直接当たらない、風通しの良い所をお勧めします。また、設置スペースの確保が必要になります。

他には家庭内の分電盤・配線や既設の太陽光発電のパワコンの位置などを事前に確認いたします。

現場調査をする際は、ただ単に蓄電池の設置の事だけではなく、現状の太陽光の点検もしてもらった方が良いでしょう。

上記のようにパネルの線が壁側から外れていたり、あってはいけないですがパワコン内のネジのゆるみもあったりします。

2.基礎工事

メーカーによって本基礎の場合と簡易基礎の設置が必要になってきます。

特に本基礎は、事前にコンクリートで基礎を打つ必要があります。

【本基礎工事】

【簡易基礎工事】

3.蓄電池本体(ユニット)の設置

蓄電池本体(ユニット)はメーカーによって屋内・屋外があります。

【屋外工事】

【屋内工事】

4.パワコンの交換

蓄電池を設置するにあたっては、蓄電池の電気を変換できるようにするパワコンが必要になります。

選択肢としては3つあり、パワコン一体型のハイブリッド蓄電池と蓄電池本体にパワコンが内蔵されている蓄電池とパワコン単体のフレキシブル蓄電池があります。

太陽光パネルの寿命は、ひび割れなどの破損・故障を除けば寿命は約30年と言われています。一方、太陽光発電の心臓部と言われているパワコンの寿命は約10年と言われています。

固定価格買取制度終了を機に蓄電池を設置するのであればパワコンの交換時期と重なることとなります。

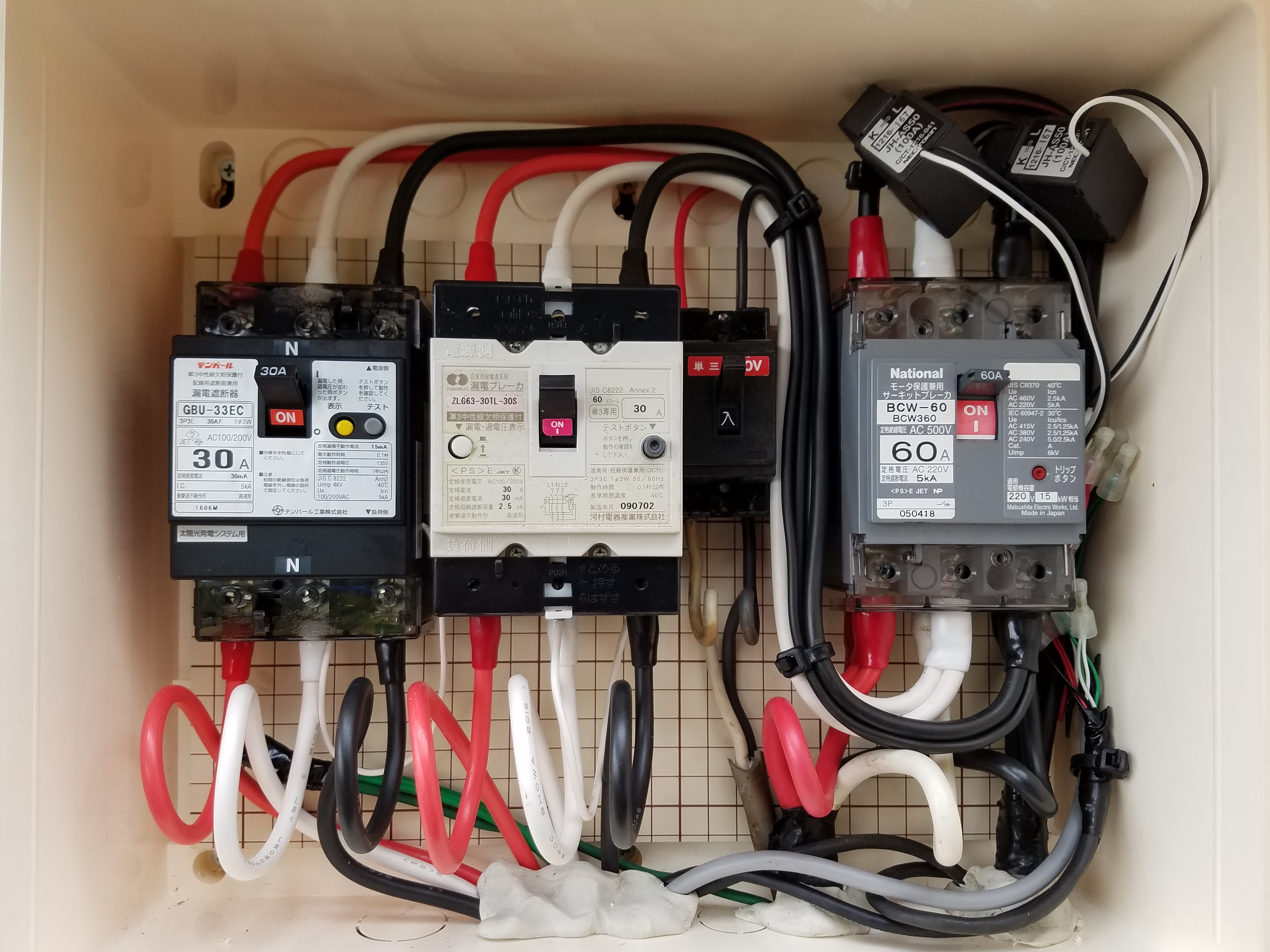

5.配線工事

【ブレーカーボックス内】

普段見えないブレーカーボックス内もきちんと配線の処理をします。

【パワコン周辺】

ダクトの色もなるべく外壁の色と併せて、見た目も重視します。

【蓄電池本体周辺】

本体周りの配線もプルボックスを使用し、綺麗に納めます。

6.蓄電池の設定と最終確認

最後に、蓄電池の充放電モード等の設定をしていきます。蓄電池の設定は、パワーコンディショナーや専用のコントローラや表示器で行うことが多いです。 この設定作業では、以下が主なポイントになります。

①経済モード、グリーンモード、安心モード等のモード設定

※メーカーによって、モード名称は異なります。

②蓄電残量の設定

③停電時の充電電力

普段の連携運転時の充放電条件から、非常時の挙動までを設定していくことになりますので、内容を理解した上で決める必要があります。モード設定が間違っていて、せっかく設置したのに十分に効果を発揮できていなかったと、後悔しないように注意することが大切です。また、強制放電モードやエラー発生時の対応など、利用中に変更等が必要になる場合もありますので、そういった際の対応方法も確認しておくことをお勧めします。

設定が終わったら、最後に蓄電池が正常に動作するかを確認します。実際に住宅用分電盤のブレーカーを落として、意図的に停電になった状態にして正常に特定負荷分電盤に接続された家電が動作するかなどを確認して、問題がなければ設置工事は終了です。

■家庭用蓄電池の施工事例

【上段:4.2kWh、中段:6.5kWh、下段:8.4kWh】

【左上:9.8kWh、その他6.5kWh】

■蓄電池を選ぶポイントと注意点

蓄電池を選ぶときは既存の太陽光発電のメーカーがどこなのかが必要になります。それによって受けられる保証が変わってきます。

例えば太陽光発電がシャープの場合、蓄電池はシャープが良いでしょう。

それは保証がしっかりと10年又は15年受けられるからです。もし違うメーカーの蓄電池にしてしまうと蓄電池の保証は付くが、太陽光発電の保証はなくなってしまいます。

そういったリスクを伴わない選び方がポイントになってきます。

ですから費用を押さえたいからといってむやみに蓄電池を設置してしまうと何か故障があった時には有償修理になってしますこともあり、結局費用が高くついたケースもありますので、注意が必要です。

■蓄電池の導入時期はいつがベスト?

検討中の方は、補助金があるうちに購入されるのがベストです。国や地方自治体の補助金が出ているうちに導入されるので賢明でしょう。国や地方自治体の補助金は宣伝がございませんので、知らない方が多いです。ひだかや株式会社では、ご相談いただけましたら、各市区町村の補助金の案内もできますので、お気軽にご相談ください。→家庭用蓄電池の事なら ひだかや株式会社にお任せ!

■蓄電池+αで知っとこ!

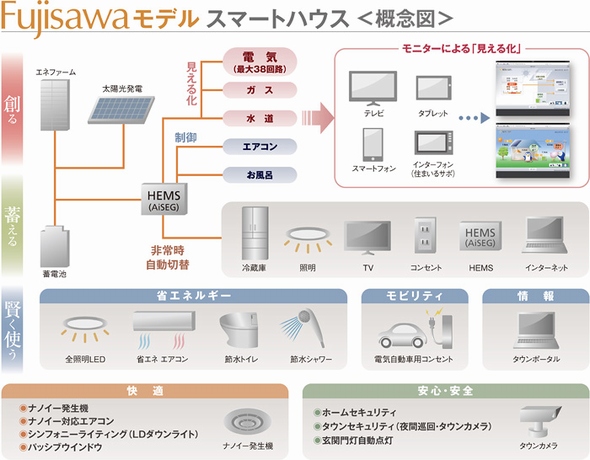

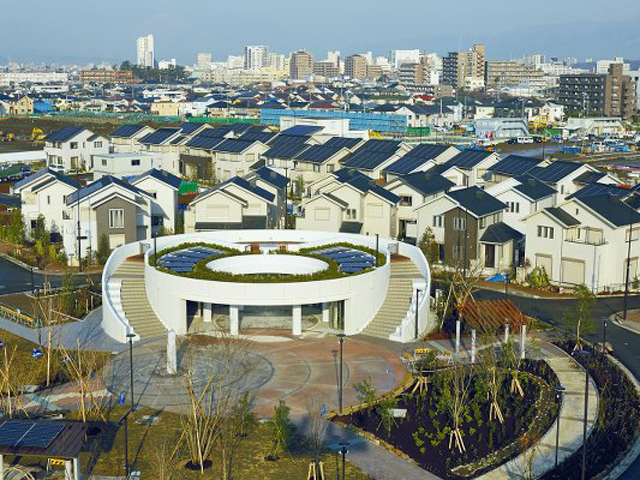

【スマートハウスやマンションで実現されているサービス】

地方自治体、ゼネコン、ハウスメーカーとHEMS関連機器メーカーなどが連携して各地区で実証・実装が進んでいます。一例としては、パナソニックなどが神奈川県藤沢市で街づくりを行っているFuzisawaサスティナブル・スマートタウン(Fuzisawa SST) が下記の図になります。

商業施設、居住施設と健康・福祉・教育施設が共有する街全体で、CO₂の70%削減と生活用水の30%削減の環境目標と、再生可能エネルギー利用率30%以上のエネルギー目標を設定するとともに、仮にライフラインが途絶えても3日間は生活が維持でき、復旧できるための計画と体制が整えられています。

【Fuzisawaサスティナブル・スマートタウン】

【Fuzisawaサスティナブル・スマートタウンに導入されている機器の一例】