蓄電池って本当はどうなの?メリット・デメリット解説【2020年】

■蓄電池はどうなのか

今、蓄電池システムのご相談が増えてきており、導入される方が年々増えてきています。

ただ、蓄電池は儲かるものではありません。これは、ご相談時にお伝えしておりますが語弊があるかもしれません。

もちろん電気代は下がりますが、太陽光発電のように蓄電池システムは、金銭メリットが

蓄電池の初期投資金額を上回ることは起こらないです。

蓄電池の価格(月々)>蓄電池の金銭メリット

それでも、今蓄電池システムの導入が右肩上がりで増えてきておりますが、それはなんでなんでしょうか?

■蓄電池のメリット・デメリット

まずは蓄電池のメリット・デメリットを知っておくと良いでしょう。

【蓄電池のメリット】

①太陽光発電と連携し効率アップ

太陽光発電と蓄電池は相性がとてもいいです。ご家庭の住環境やライフスタイルに合わせて「太陽光発電が発電していないときに蓄電池にためた割安な電気を使う」ことができる。

②売電単価が下がっても余剰電力を貯めて自給自足

2019年11月から続々と固定価格買取制度が終了しているご家庭が増えております。

そんな安い値段で売るよりは蓄電池に貯めて自分たちのご家庭で電気が使えるので、無駄がなく効率が良いのです。

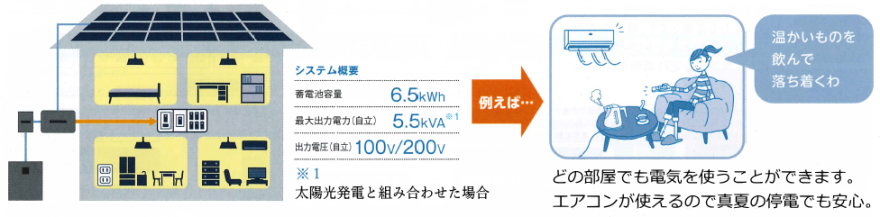

③災害時や停電時でも安心

災害時などで停電になったら、非常用電源として安心して電気を使うことができます。

蓄電池の製品によっては、停電時に使いたい家電製品をあらかじめ設定してくことができ、24時間連続して使用できる製品もあります。

ご家庭によっては、どうしても電気が使えないと困る家もあったり、命にかかわる事態もあると思います。このご時世、いつどこで災害が起こるかわかりません。

そういったもしもの時に蓄電池があれば安心ですよね。

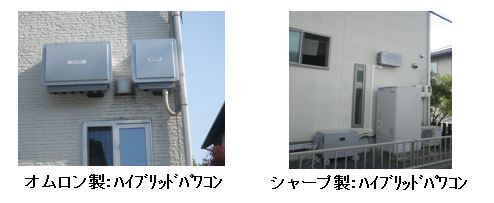

④太陽光発電のパワコンのリプレースとともに蓄電池の導入がベスト

パワコンの寿命や保証切れと共に取り替えるならハイブリッドパワコンと蓄電池がお得。

また、パワコン一体型蓄電池も省スペースで効率アップ。

【蓄電池のデメリット】

①容量によって蓄えたり、使える電気の量が違う

各メーカーによって蓄電容量が異なり、うまく活用できないケースもあります。

しっかりと住環境やライフスタイルに合わせて選びましょう。

②寿命

蓄電池には寿命があります。各メーカーによって異なりますので、良い製品を選びましょう。

③設置スペースが必要

蓄電池を設置する際は、スペースの確保が必要です。製品の寸法を確認し、また直射日光が当たらない場所で風通しの良い場所を選びましょう。

■太陽光の売電制度(売電価格・売電期間)

2020年度(令和2年度) 期間2020年4月~2021年3月)に電力会社と売電契約を行った場合※申請の締め切りはもっと早く、電力会社によって異なります。

■太陽光と蓄電池の相性が良い理由

今蓄電池システムの問い合わせや導入される方が増えてきています。

それは太陽光発電との相性が良いからです。

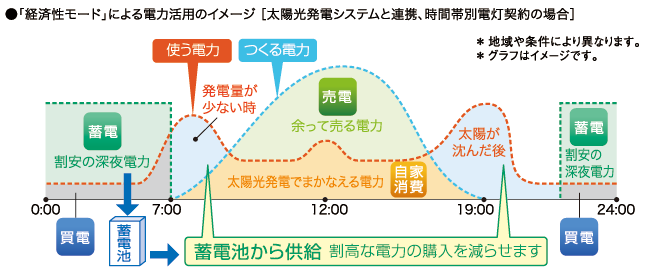

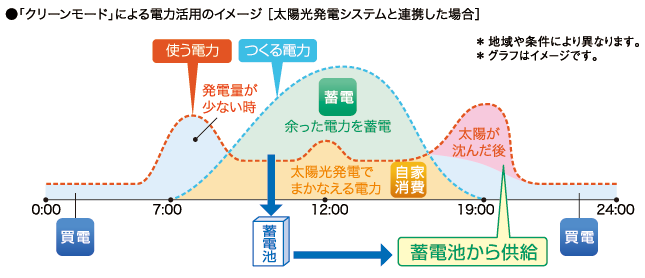

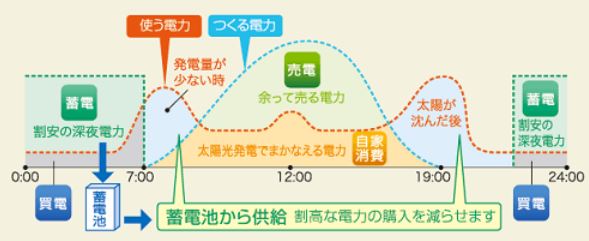

その理由は、太陽光発電のデメリットを補ってくれます。太陽光発電は太陽が出ている時間帯しか発電しません。なので、お昼間の電気は安くなり、余った電気は売ることが出来ます。しかし雨の日や夕方以降の発電が弱まってきたときは、電力会社から高い電気を買わないといけません。ところが蓄電池システムは、割安の深夜電力を蓄電池システムに蓄電し、発電量が消費電力より低い場合は蓄電池システムが蓄電した安い電気を放電いたします。こちらがイメージ図になります。

■電気を貯める方法とその仕組み

電気を貯める方法はいくつかありますので、代表的なものを紹介いたします。

①揚水発電

余った電気を使って下のダムから上のダムに水を汲み上げて、上から下に水を流すことによって水車が回り発電するのが揚水発電になります。

つまり電気エネルギーを位置エネルギーに変えて貯める仕組みになります。

揚水発電の仕組み

②フライホイール

フライホイールとは、回転を安定させる円盤の事で、日本語では弾み車(はずみぐるま)とも言い、フライホイールを利用して電気を貯める方法になります。

電気エネルギーを使って真空に保たれた容器の中でホイールを回転させ、その回転を利用して発電機を回して発電させます。

つまり電気エネルギーを運動エネルギーに変える仕組みになります。

フライホイール

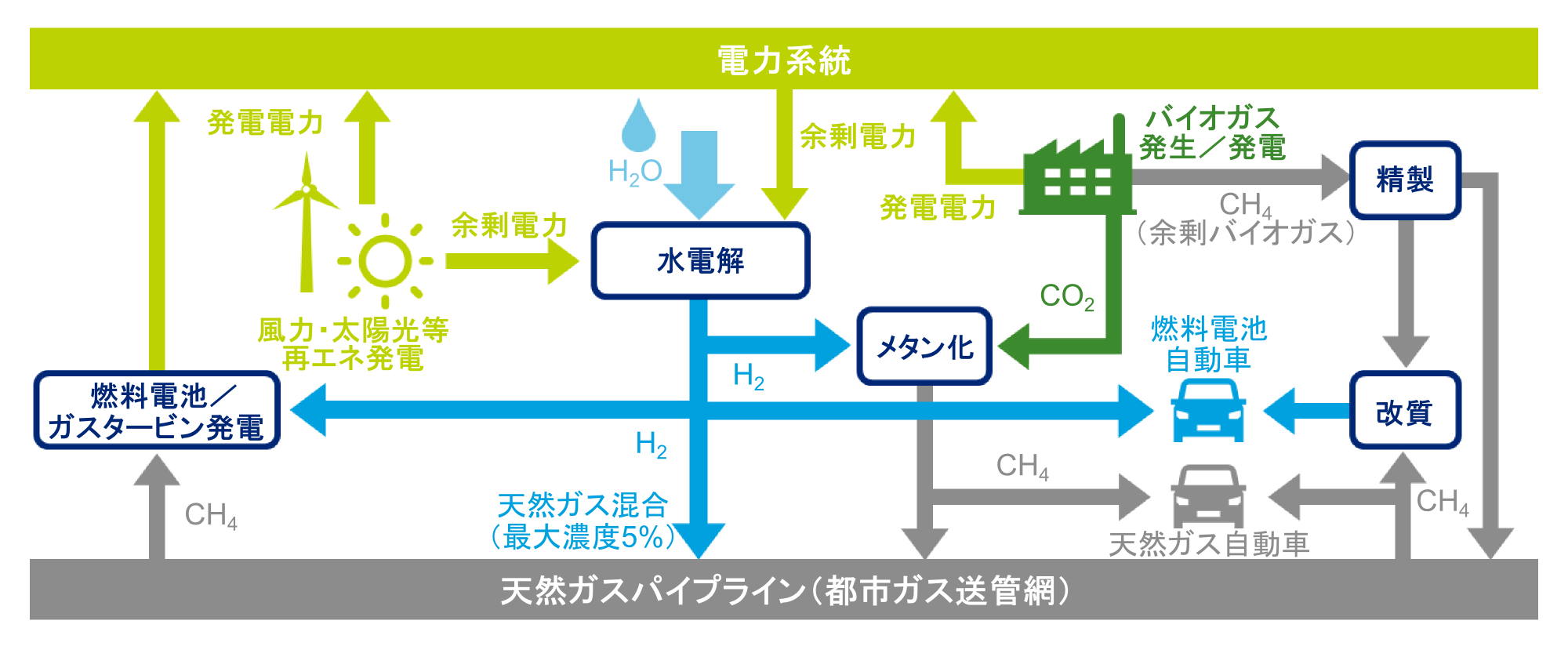

③Power to Gas

Power to GasはP2Gとも言い、電気エネルギーを使って水を電気分解し、水素などの気体燃料に変換して蓄え、その蓄えた水素を使って燃料電池などで発電をします。

燃料電池とは、水素などの燃料と空気中の酸素などを反応させることによって発電する装置になります。

従来の電池は容量に限界がありますが、燃料電池は燃料を充電し続けることで永続的に電気を取り出すことが可能です。

④蓄電池

蓄電池とは、充電することによって電気を蓄え、繰り返し何度も使用することが出来るのが特徴です。

充電と聞くと電気エネルギーを貯めているように思うかもしれませんが、実は化学反応を使って電子のやり取りをして、電気エネルギーを化学エネルギーに変えて貯めているのです。一番身近な電気の貯め方になります。

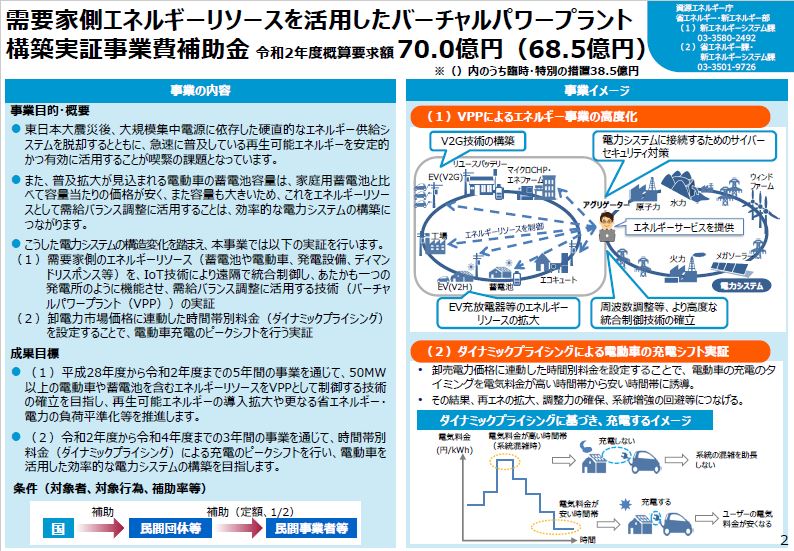

■令和2度(2020年度)に蓄電池の補助金はでるの?

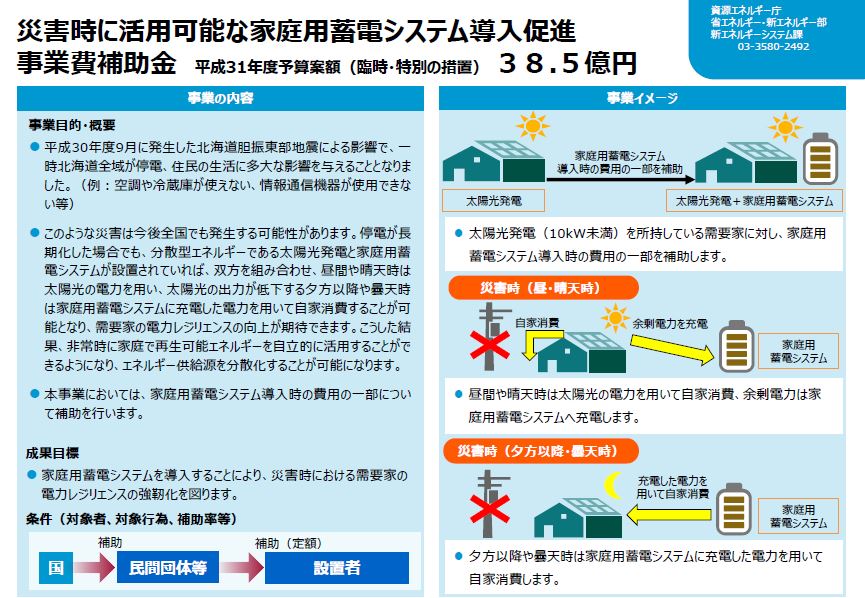

多数のお問い合わせがあり、令和1年度(2019年度)の家庭用蓄電池の補助金は期間限定で出ておりました。

では令和2度(2020年度)はどうなのか。

結論から言いますと既築住宅に蓄電池の補助金は出ています。補助金の予算は組まれており、これも期間限定になります。

①【令和1年度の追加公募】災害時に活用可能な家庭用蓄電池システム導入促進事業費補助金→期間4月上旬~8月末【予算なくなり次第で終了で、7月下旬で終わり】

②VPP実証事業における補助金→期間:6月上旬~9月末(活用できる業者が決まっております。)

■自治体からの蓄電地システムの補助金は出るの?

令和2度(2020年度)は、各都道府県や市区町村で補助金が設定されていますので、検討中の方は各自治体にご確認いただくか、ひだかや株式会社にお問い合わせください。

■自治体からの蓄電池の補助金は太陽光が必須?

補助金の支給条件は、都道府県や市区町村によって違います。

例えば岡山県岡山市は蓄電池の単体導入の補助金は受け付けておりません。倉敷市では、蓄電池単体の導入でも補助が受けられます。

補助金額【岡山市】※太陽光と同時設置のみ

蓄電池:補助対象経費の1/3(上限15万円)

HEMS:補助対象経費の1/3(上限10万円)

要するに満額が25万円となります。

補助金額【倉敷市】

蓄電池:初期実効容量×2万円(上限8万)

要するに満額が8万円となります。

このように市区町村によって金額や蓄電池システムに関わる商品に対しても

補助金がでますので、把握する必要があります。

■蓄電池の種類

4つの蓄電池の特徴を紹介します。

①鉛蓄電池

鉛蓄電池は、二次電池の中で最も古い歴史を持ち、今でも様々な用途で利用されています。

正極にニ酸化鉛(PbO2)、負極に鉛(Pb)、電解溶液に希硫酸(H2SO2)を用いた二次電池になります。

利用されているのは、自動車のバッテリーを始め、非常用電源やバッテリー駆動のフォークリフト等といった、電動車用電源としても利用され、安価で使用実績が多いため、信頼性が優れているといった特徴があります。

その一方で、繰り返し充電することによって負極の金属に硫酸鉛の硬い結晶が発生しやすく、耐用年数(サイクル数)の増加に伴い性能が低下してしまうという欠点があります。

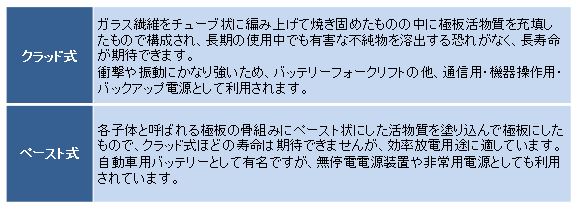

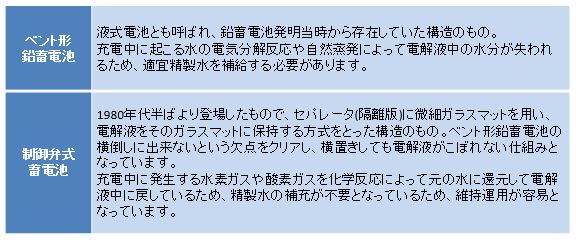

鉛電池は、極板の種類や構造によって細かく分類することができます。

【極板の種類による区分】

【構造上の区分】

②ニッケル水素電池

ニッケル電池とは、正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金、電解液に水酸化カリウムのアルカリ水溶液を用いた二次電池になります。

ニッケル水素電池は高出力・高容量・長寿命の人工衛星用バッテリーとして開発が進められていましたが、当時主流であったニカド電池が及ぼす環境への影響が問題視されるようになり、ニカド電池に変わる乾電池型二次電池として普及してきました。

エネルギー密度が高く、過充電・過放電に強いという特徴から、主にエネループをはじめとする乾電池二次電池やハイブリッドカーの動力源として用いられています。

③リチウムイオン電池

リチウムイオン電池とは、正極にリチウム含有金属酸化物、負極にグラファイトなどの炭素材、電解液に有機電解液を用いた二次電池になります。

例えばニッケル電池と比較しますと、エネルギー密度と充放電エネルギー効率が非常に高く、また残存容量や充電状態が監視し易いといった特長があり、現在の蓄電池の中でも最も普及が進んでおり、技術開発の取り組みも推進されております。

身近なもので言いますと、携帯電話やノートパソコンを始め幅広い電子や電気機器に搭載されております。

④NAS電池

NAS電池とは、正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質にβ-アルミナを用いた二次電池になります。

リチウムイオン電池とも遜色ないエネルギー密度を保ちつつ、鉛電池よりも低価格・長寿命を誇るNAS電池。特長としては、大規模電力貯蔵施設や負荷平準化、工場といった施設のバックアップ用電源として用いられています。

非常に効率よく充放電を行えるNAS電池ですが、ナトリウムと硫黄を使用するために危険物として取り扱われるため、日々の動作確認や保守作業などは必要不可欠でしょう。

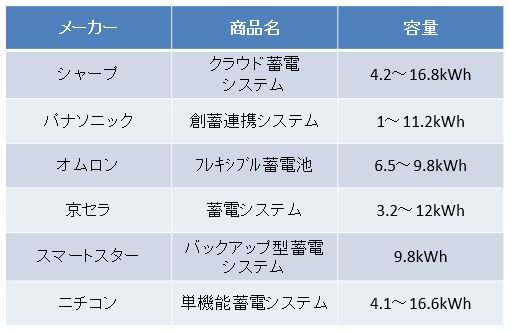

■蓄電池のラインナップ

■蓄電池の導入時期はいつがベスト?

検討中の方は、補助金があるうちに購入されるのがベストです。特に国の補助金と市町村の補助金を活用できれば一番いいタイミングです。地方自治体の補助金は宣伝がございませんので、知らない方が多いです。ひだかや株式会社では、ご相談いただけましたら、国の補助金、各市区町村の補助金の案内もできますので、お気軽にご相談ください。

■蓄電池+α情報!

【高齢社会の到来】

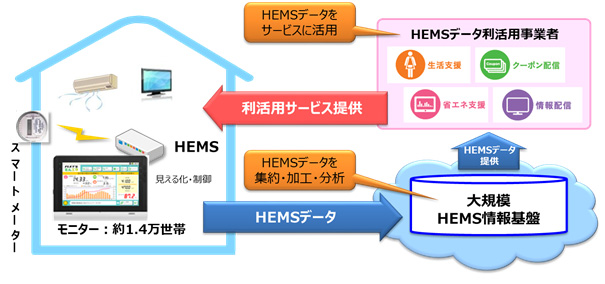

初めに蓄電池に関係ないと思うかもしれませんが、蓄電池やVPPに関係があるHEMSに関わってきます。

高齢者人口は今後、「団塊の世代」が65歳以上となる2025年には3677万人に達すると見込まれています。その後も高齢者人口を続け、2040年に3920万人でピークを迎え、その後は減少に転ずると推計されています。そうなれば高齢化率は2035年に3人に1人となります。

出典:内閣府「高齢社会白書」

高齢者の見守りサービスが始まっています!

見守りサービスとは、高齢者の手を煩わすことなく、離れて暮らす家族が高齢者の安否や日常生活を自動的に知ることができるサービスなのです。

基本的には一人暮らしの高齢者(見守られ側)をさまざまな機器などにより見守り、その高齢者の状況がインターネットなどを通じて離れて暮らす家族(見守る側)のパソコンや携帯電話に送信される、という仕組みです。

見守りサービスのシステムは、商品使用型とセンサー型に大別され、商品使用型はテレビや電気ポット、ガスなどの機器の利用状況を知らせるもので、センサー型は居間やドアなどに取り付けたセンサーが人の動きを感知し在室状況を知らせるものなのです。

【見守りサービスの実施事例】

現在、見守りサービスを実施している事業者は、警備、ガス、通信、電気製品、医療機器、センサー部品、NPOなどさまざまであるが、サービス内容としては、商品使用型やセンサー型およびそれらを組み合わせたもの、警備会社の緊急通報・出動サービスなどを組み合わせた総合サービスが挙げられます。

(1)テレビ見守りサービス【シャープ】

テレビの使用状況をモニタリングすることによって見守るサービス。高齢者(見守られる側)は、使い慣れたテレビを見ているだけ。離れて暮らす家族(見守る側)は、使用状況をモニタリングすることができます。テレビの使用状況を時間帯ごとにモニタリングしたり、テレビに体調伺いなどのアンケートを表示して、高齢者の生活リズムを確認することができます。

(2)みまもりほっとラインi-pot【象印マホービン】

無線通信機を内蔵し「iポット」を高齢者(見守られる側)が使うと、その情報がインターネットを通じて、離れて暮らす家族(見守る側)に連絡されるサービス。家族はその様子を携帯電話やパソコンでいつでもどこでもさりげなく見守ることができる。

(3)みまも~る【東京ガス】

高齢者(見守られる側)宅のガスの利用状況を、携帯電話のeメールやパソコンで離れて暮らす家族(見守る側)に毎日知らせるサービス。日々のガスの使われ方から、食事のしたくや入浴などの生活パターンを確認することができる。

(4)将来予想される見守りサービス

今後は、家のインテリジェント化に伴い、スマートメーターが計測する電力使用量とHEMSが計測する家庭内の電気機器の利用状況および各種センサー、ウエアラブル端末などのデータを組み合わせることにより、高齢者の活動状況や健康の見える化といった、よりきめ細かな高度化した新しいサービスが提供されるものと考えられています。

福岡みやま市内の2000世帯のモニター家庭を対象に提供している「高齢者見守り・健康チェックサービス」