蓄電池を選ぶならオムロン/フレキシブルとハイブリッド

■蓄電池メーカー オムロンについて

オムロンは太陽光発電などの強みである変換・制御・連系などを活かして、高性能なパワーコンディショナを様々なメーカーに提供している有名なメーカーです。

次世代のエネルギー普及に積極的に取り組んでおり、電力を貯めるという分野では蓄電池を軸としたオムロン独自のエネルギーマネジメント環境を構築しております。

■フレキシブル蓄電システム(KPACシリーズ)特長

■簡単後付けでコストを抑えて発電を有効活用

既に太陽光発電を設置されている住宅にも、後付けで設置が可能です。

日中の発電余剰電力を充電することで、自家消費を実現。

■世界最小・最軽量サイズのコンパクト設計

オムロンの蓄電池ユニットは、小型サイズのため、場所を選ばずわずかなスペースでも設置が可能です。

■重塩害対応タイプで海岸線近くでも設置可能

6.5kWhタイプの蓄電池は、重塩害対応で海岸線より500m以内の重塩害地域でも設置することができます。

※海水しぶきが直接かかるところは除きます。

■取付け方法もフレキシブル 場所を選ばず設置できます

9.8kWhタイプの蓄電池は、自立設置だけでなく壁掛け設置も可能です。

壁掛け設置なら基礎工事も不要で水害などの防災対策にもなります。

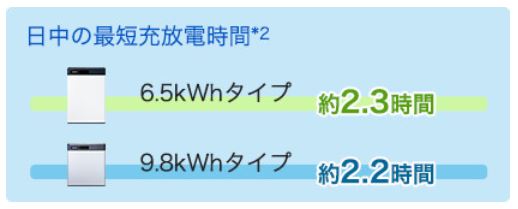

■急速充放電によりVPP市場でも活躍

オムロンの蓄電池は、短時間で充放電ができますので、これから本格化する分散電源システムへも対応できます。

※VPPとは「Virtual Power Plant」の略で、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と電力の需要を管理するネットワークシステムを制御すること。

■太陽光発電システムとの組合せでさまざまなニーズに対応

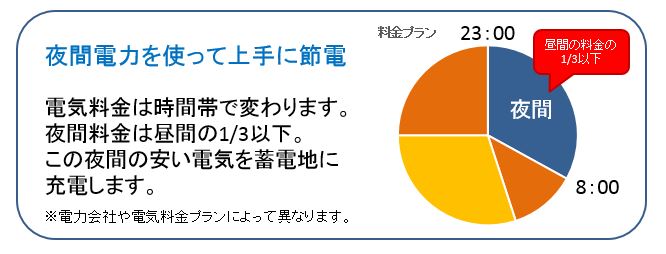

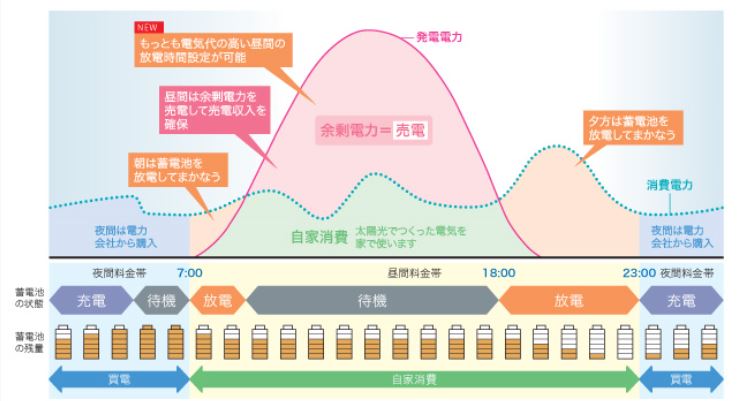

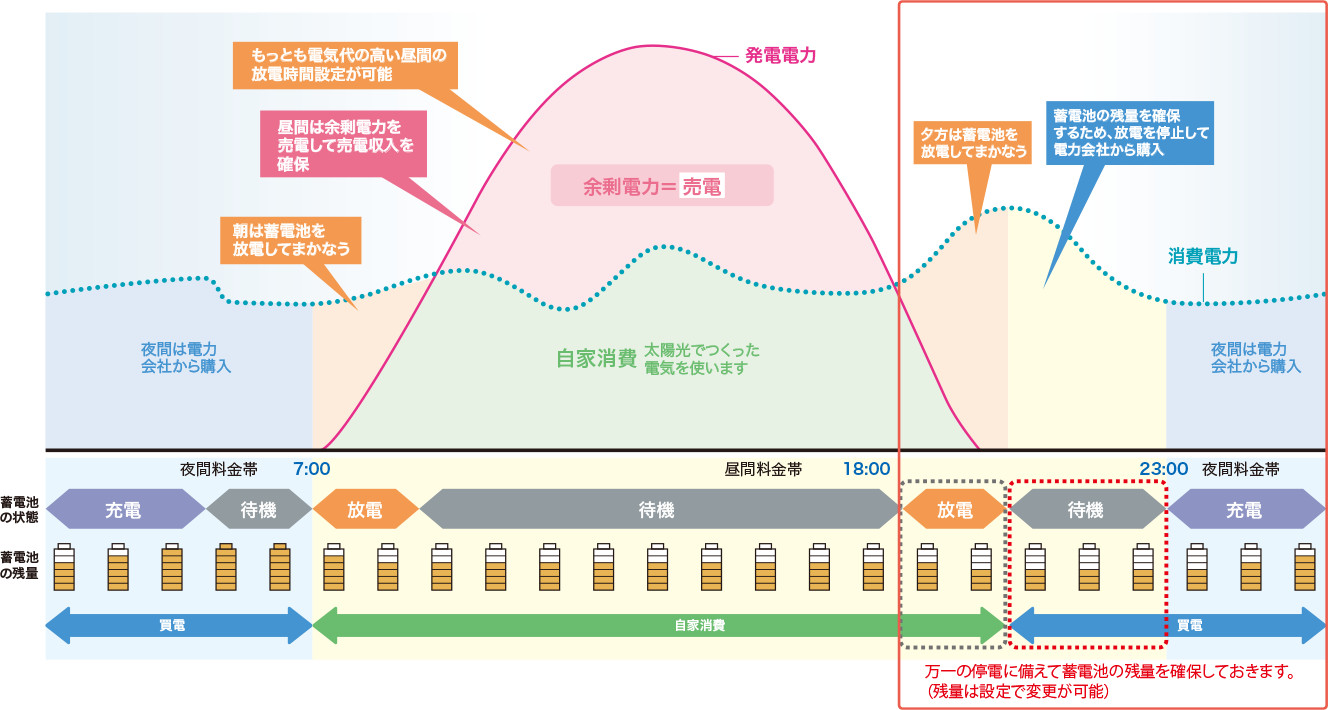

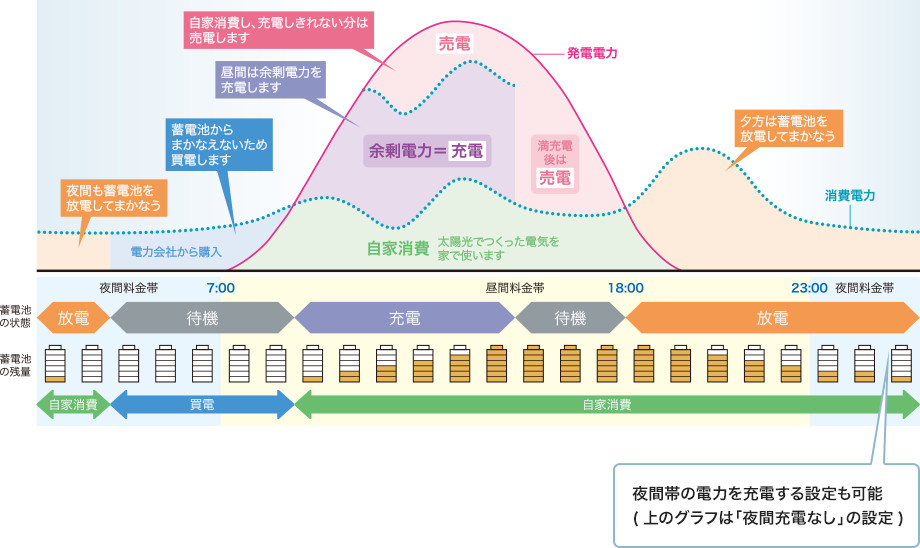

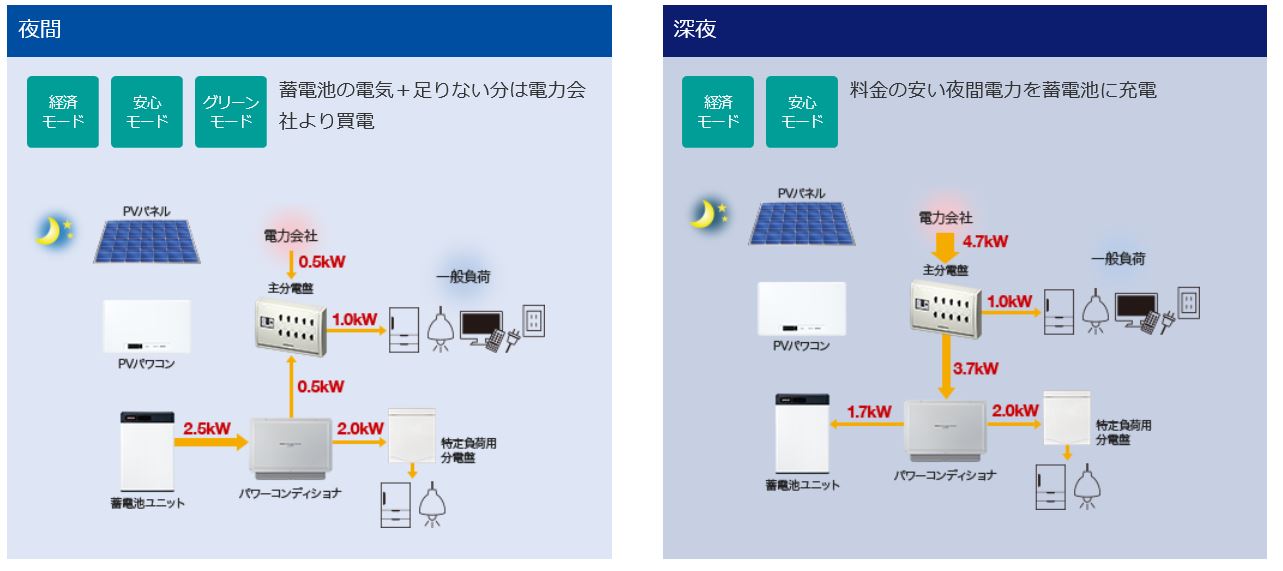

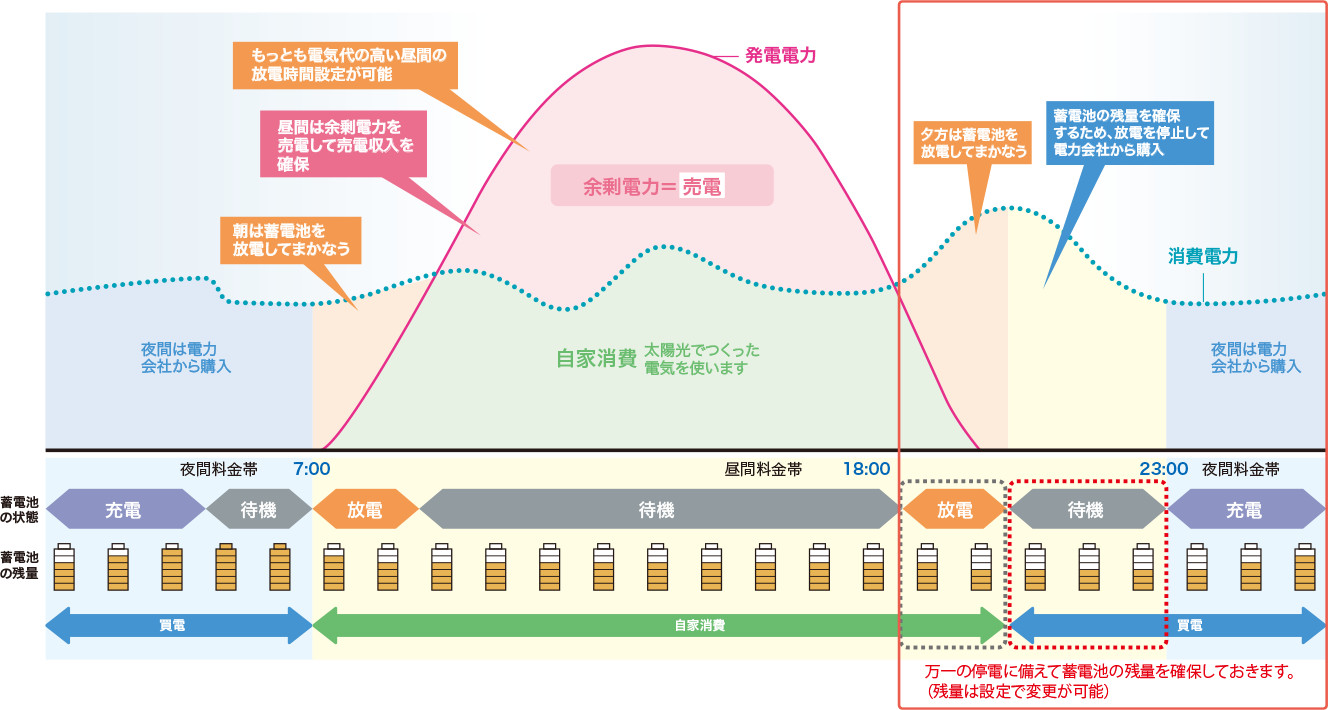

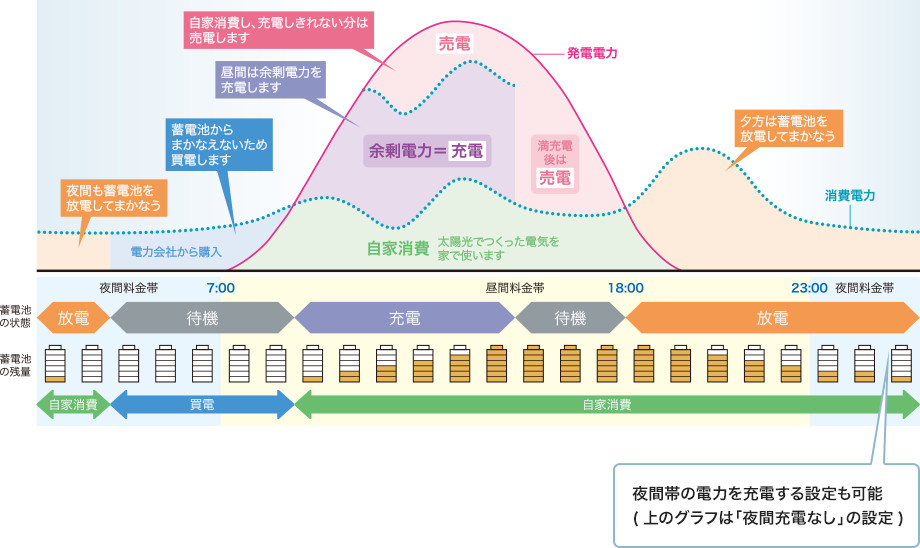

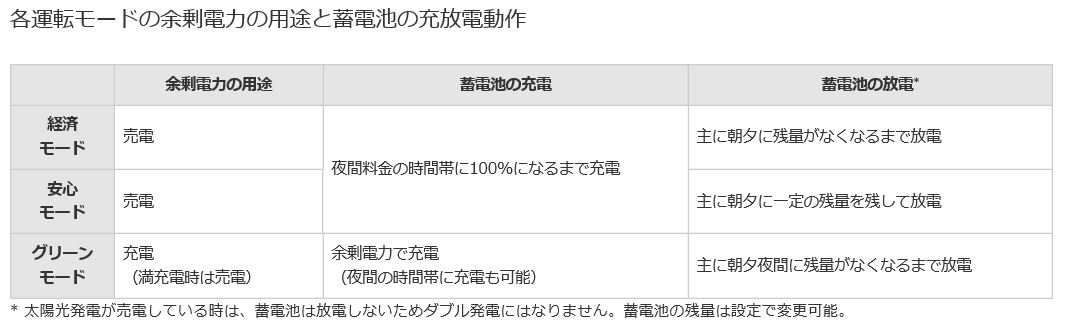

売電価格や電気料金の変化、自家消費のニーズに合わせられる3つの運転モード

太陽光発電の余剰電力は売電し、夜間の安い電力を蓄電地に充電することで、朝とか夕方は蓄電池から電気を放電して電気代を節約することができるモードです。

蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるモードです。

太陽光発電の余剰電力は蓄電地に充電し、朝とか夕方夜間までできるだけ自家消費を優先するモードです。

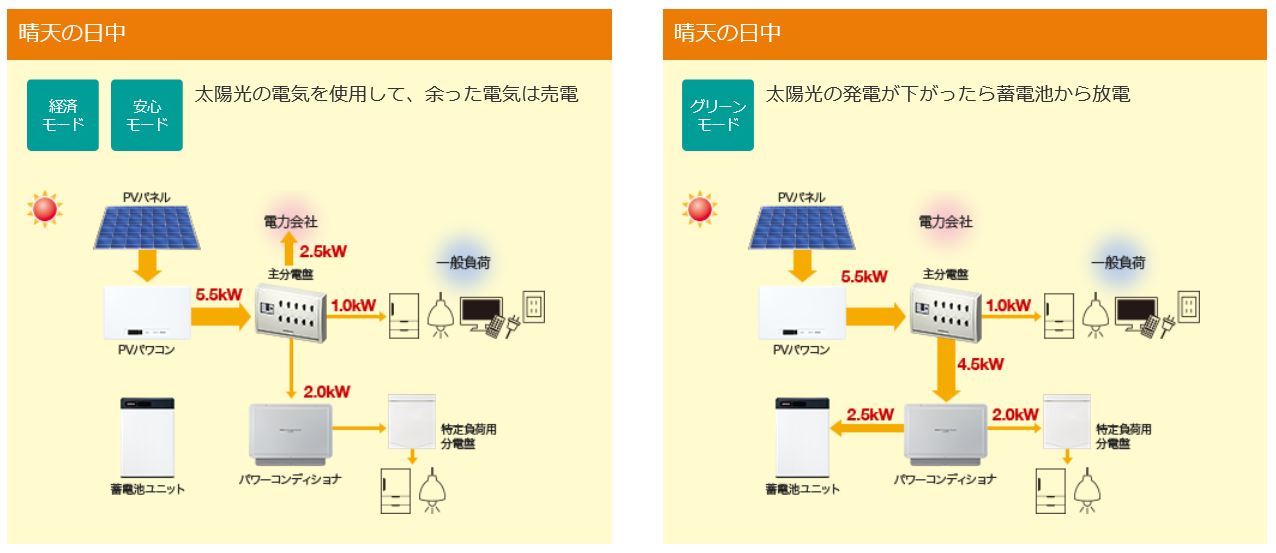

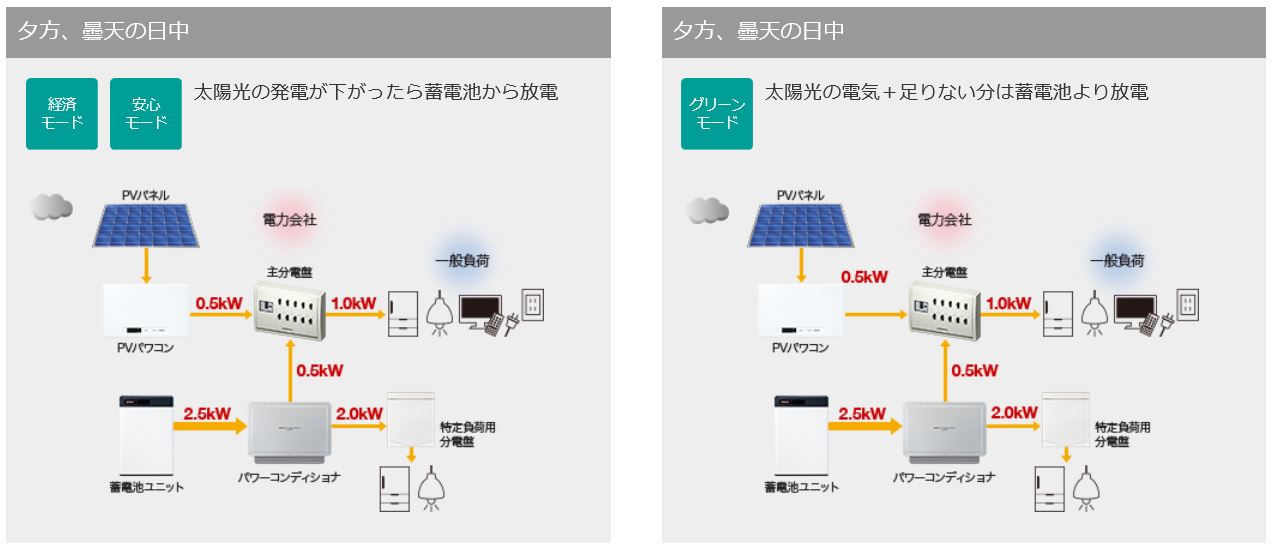

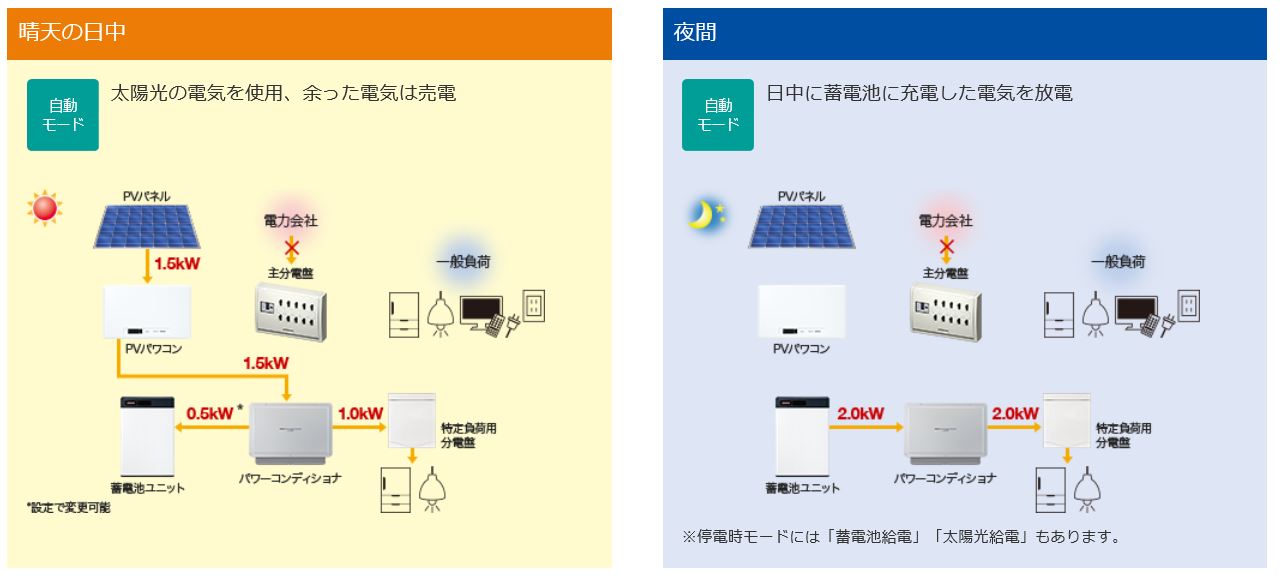

■天気・時間帯別電力フロー※数値は一例になります

蓄電動作モード(通常時)

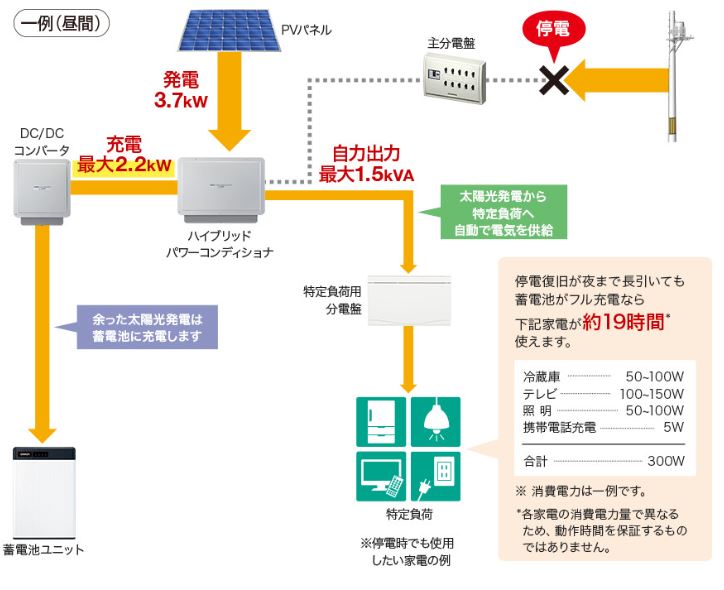

停電モード

■停電時は太陽光が発電していなくても蓄電池があれば一安心

■ハイブリッド蓄電システム(KP55Sシリーズ)特長

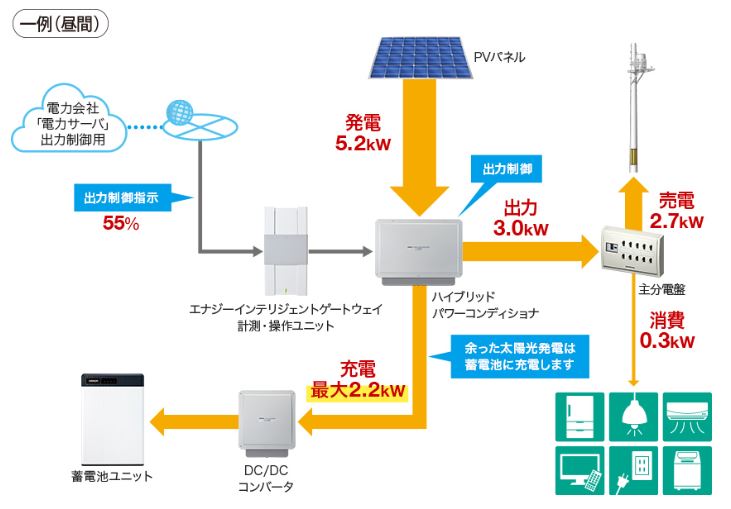

■しっかり発電 ハイブリッドパワーコンディショナ

ハイブリッドパワーコンディショナの容量アップで、大容量化が進む住宅向け太陽光発電システムに対応し、発電の無駄を最小限にします。

■省スペース設置 蓄電池ユニット

オムロンの蓄電ユニットは世界最小クラスで、狭い場所でも設置が可能です。

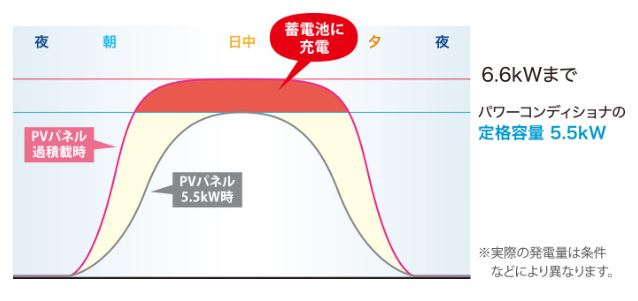

■蓄電池があるから発電のムダをなくし安心

過積載で発電した電力を無駄にせず、有効活用ができます。

過積載時、定格5.5kWを超えPVパネルから発電した分を蓄電地に貯めることで有効活用できます。

出力制御により売電できない発電電力も無駄にせずに蓄電池に充電します。

停電発生時にも、太陽光発電の電気を特定負荷の分電盤に供給しながら、蓄電池への充電も可能です。

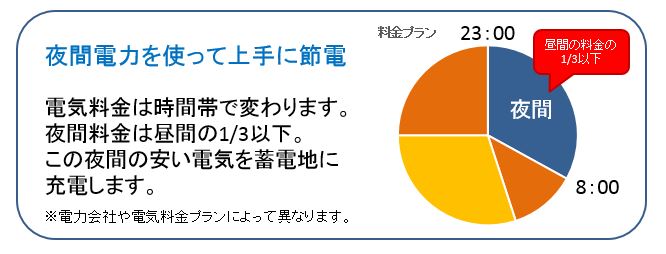

■売電時代から自家消費時代まで使い分け自在

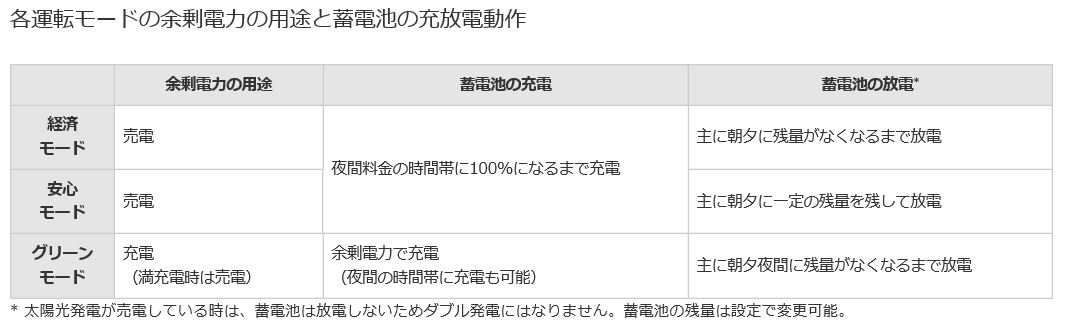

売電価格や電気料金の変化、自家消費のニーズに合わせられる3つの運転モード

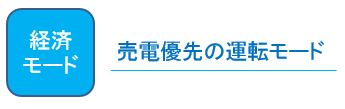

太陽光発電の余剰電力は売電し、夜間の安い電力を蓄電地に充電することで、朝とか夕方は蓄電池から電気を放電して電気代を節約することができるモードです。

蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるモードです。

太陽光発電の余剰電力は蓄電地に充電し、朝とか夕方夜間までできるだけ自家消費を優先するモードです。

■蓄電池+α情報!

大手電力会社は3つに分社化される!

電力自由化に伴い2020年から大手電力会社がそれぞれ分社化され、3つの会社に分かれていきます。

そもそも、なぜ電力会社が分社化されていくのでしょうか?

答えは簡単です。大手電力会社があまりにも独占状態であるためです。

電力会社は主に3つの部門から成り立っています。

1.発電部門:電気をつくる部門

2.送配電部門:作った電力を送る部門

3.小売部門:電力を売る部門

ここで考えて頂きたいのは、発電コストはできるだけ安く発電し、売るときは高く売りたいですよね。

逆に電力を売る側としては、安く電力を購入し、高く売りたいと考えます。

これはメーカーと小売店と同じ考えです。

・メーカー:安く作って高く売りたい

・小売店:安く購入して高く売りたい

今までは電力会社はメーカー部門(発電部門)と小売部門が同じだったためにお互い利益を確保しようとするため、いつまでたっても電力を安くすることができない状態になっていました。

そこで政府は、いつまでたっても電気代は安くならないため、3つの部門で別会社をつくる方針になったわけです。

今後、電気料金がますます複雑化になってくるでしょう。

【中国電力】