家庭用蓄電池で深夜電力の活用

■電気料金を節約できる家庭用蓄電システム

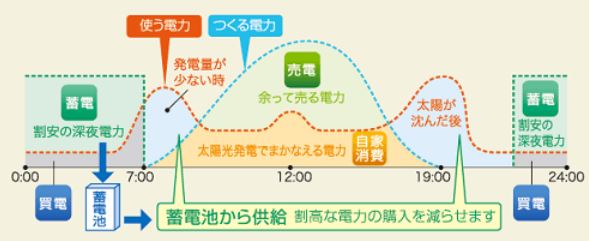

家庭用蓄電池システムの大きな特徴として、電気料金が割安な深夜に電気を貯めて、電気料金が高い昼間に電気を供給することで、電力会社に払う電気料金を節約することができます。

■なぜ深夜電力は安いのか?

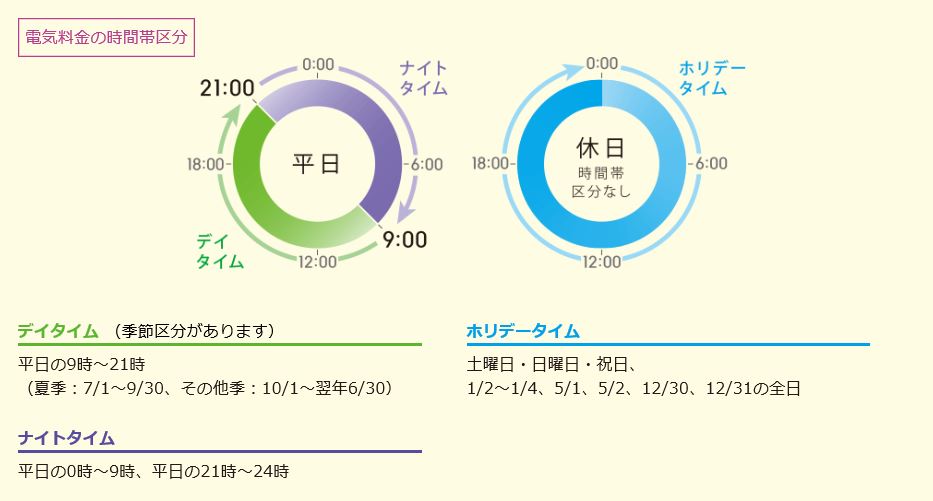

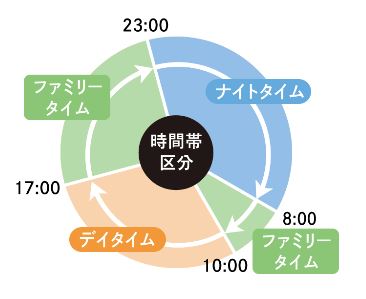

一般家庭の電気料金の単価ですが、時間帯によって異なる料金が主流です。電気の需要が少ない深夜の時間帯は電気料金の単価が安く設定されております。逆に電気の需要が大きい昼間の時間帯は単価が高く設定されているのです。

電力会社は、その地域全体の電気の使用量を予測して、火力発電や原子力発電所等の発電所でつくる電気の量を調整しながら電気を供給しています。発電所で創る電気のコストは、その発電所によって差があるため、電気の需要が大きくなると、コストが高い発電所を稼働する必要がでてきます。

つまり、電力会社としては、電気の需要が大きい昼間の電気の使用量をなるべく減らして、電気の需要が少ない深夜の電気の使用量をなるべく増やし、その差を平準化することができれば、全体のコストが抑えることができます。

そのため、昼間の電気料金を高くして、深夜の電気料金を安くしているのです。

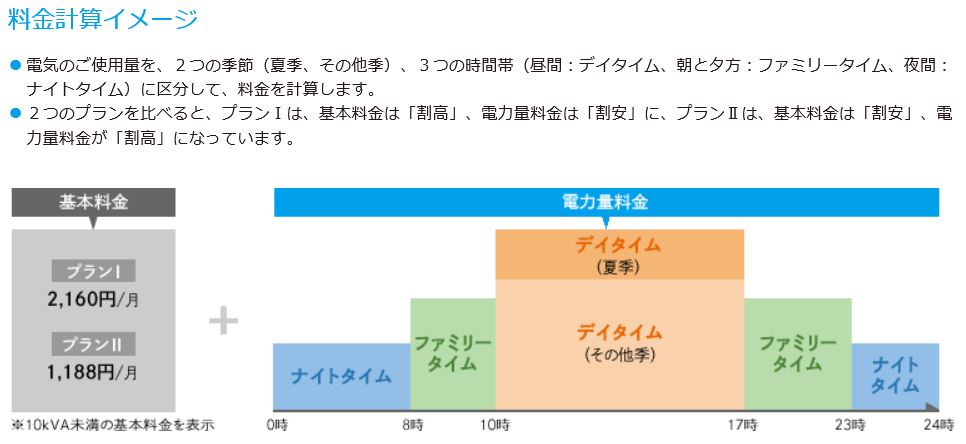

■電力料金の仕組み

どのご家庭も電気代を払っていると思いますが、請求書をじっくり見たことがある方は、少ないのではないでしょうか?各電力会社によって契約種別の名称も違ったり、基本料金等も違います。電気料金については、国が関与していますので、値上げをする場合は認可制となっています。

まずは基本的な計算方法や項目のご説明をしていきます。

電気料金=基本料金+電力量料金+再エネ賦課金±燃料調整費が基本的な計算方法になります。※電力会社や契約種別によって電化割引などありますが省いています。

・基本料金

メニューごとに基本料金が設定されています。要素としては、契約する電力の消費量(kW:キロワット)や電力の容量(kVA:キロボルトアンペア)があります。

・電力量料金

契約したメニューの単価に使用した電力量を掛けて計算されます。また、時間帯別に料金が変わる場合は、時間帯別の単価に使用量を掛けていきます。

・燃料調整費

火力発電を稼働させるためには、石油やLNG、石炭などが必要ですが乱高下する為、1996年から消費者に一定額を負担してもらう制度となっています。

調整単価に電力使用量を掛けて計算されています。

・再エネ賦課金

太陽光発電や風力・地熱発電などの再生可能エネルギーの利用を促進するため、それらで発電した電力を電力会社が買い取ることが決められており、その費用の一部を消費者が負担するものです。経済産業大臣が定めた単価に電力使用量を掛けた計算になります。

2012年からこの制度は始まり、当初は1kWh×0.22円でしたが、平成30年度は1kWh×2.9円になっております。

■深夜電力を利用することは、環境貢献でもある

家庭用蓄電池は、深夜電力を活用してお得になりますが、それだけではありません。

実は、環境面も貢献しています。火力発電所でイメージして頂ければわかりますが、電気の需要が少ない深夜の時間帯は発電効率の高い発電所を中心に発電しているのです。コストが安いというだけでなく、消費するエネルギーも小さいし、排出するCO2の量も減ります。つまり、昼間の電気の使用量を減らして、深夜の電気の使用量を増やすことは、省エネやCO2削減に貢献することに繋がるのです。

家庭用蓄電池システムは、電気料金も削減でき、環境にも貢献ができます。

■深夜の電力を安く利用したい人におすすめの情報

誰でもが電気代を安くしたいと思っています。そして、深夜電力が安いというものご存知だと思います。しかし、お客様からヒアリングすると情報が古くて電力単価が今より安く思っていたり、どのくらい深夜電力が安いのか知らなかったり、どういう利用方法が安くなるのかご存知ない方もいらっしゃいます。

特に2016年4月から電力の自由化になり、どこの電力会社が安いのと聞かれることがあります。各電力会社の料金メニューが変わっていたりしますので、深夜電力がどう扱われているのか、確認した方が良いと思います。

■電力料金の基礎|電力の契約はどことすれば?

電気はどこの家庭でも使います。そのためには電力を供給する会社と契約をしなければいけません。

2016年3月までは10電力会社(北海道・東北・東京電力・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄)が独占していましたが、2016年4月から電力の自由化になり、多くの「新電力」と呼ばれる会社も提供するようになりました。

しかし、新電力と契約した場合でも、各家庭に電力を送る送電線は従来の10電力会社のものをつかっています。そんな中、2020年には発送電分離ということで、10電力会社の送電部門が発電会社から分離するようになります。

ちなみに中国電力は、分社後の配送電会社の商号は中国電力ネットワーク株式会社になる予定です。

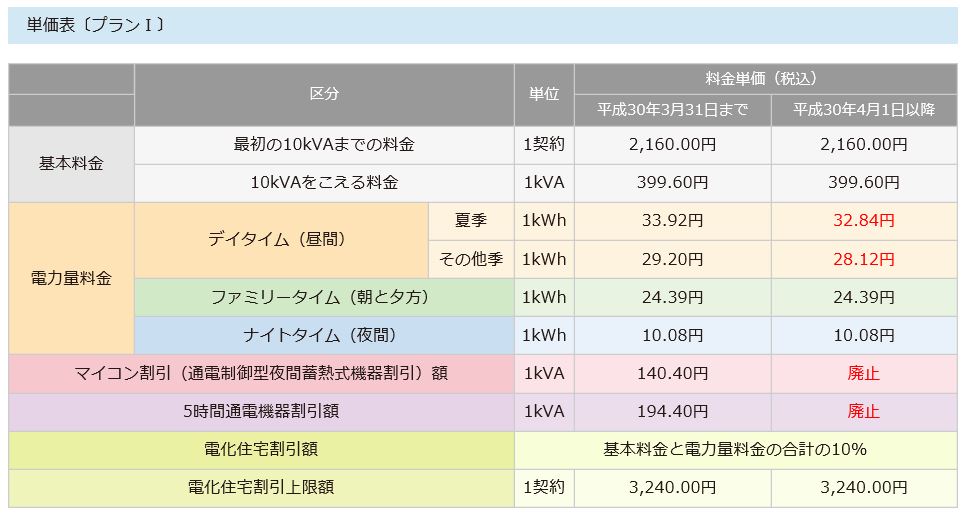

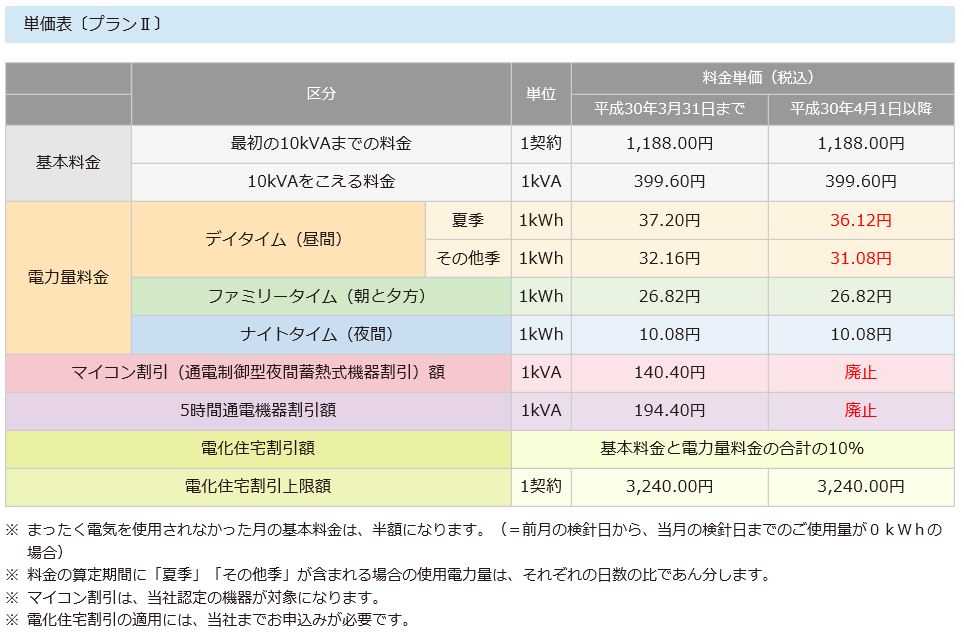

■中国電力の料金メニューは?

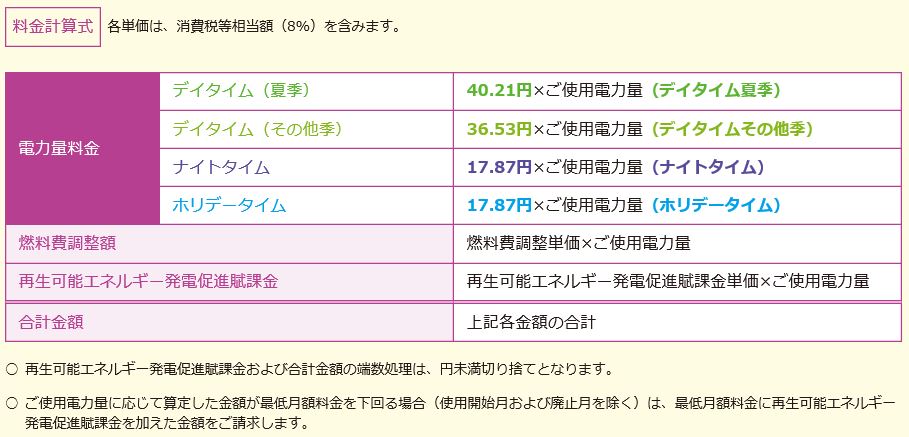

ナイトホリデーコース

電化住宅に関係なく、夜間や休日に電気をよく使うご家庭におすすめのプランです。

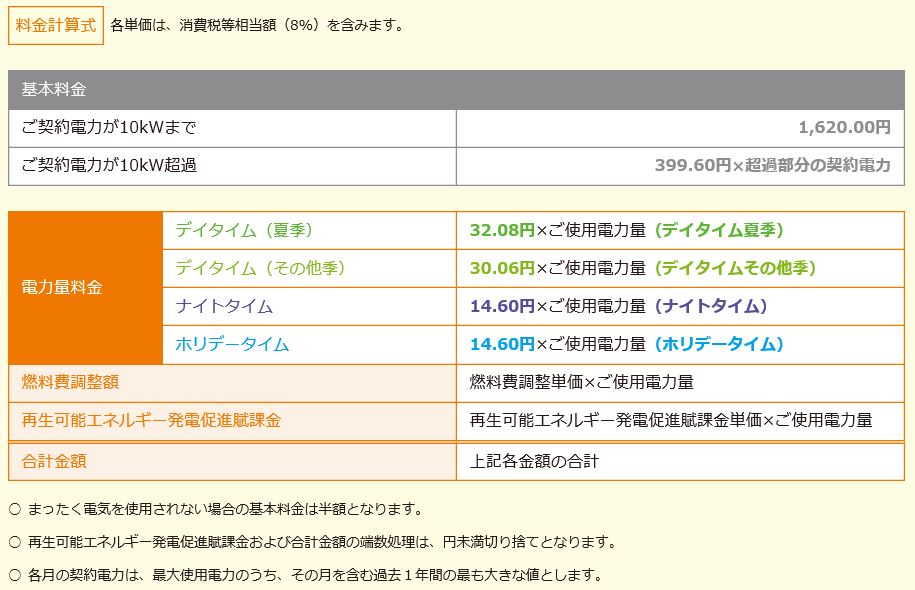

電化Styleコース

電化住宅におススメのプランです。夜間も休日もお得なプランです。

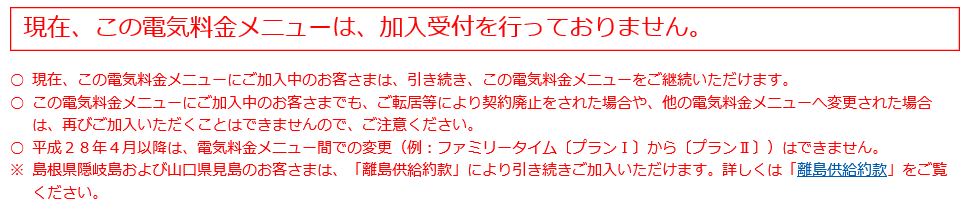

ファミリータイム【プランⅠ】【プランⅡ】

電化住宅にお住まいの方で、2016年3月までに契約している方のみのプランになります。

■家庭用蓄電池とは

一般家庭向けの蓄電池は小型になります。コンセントから充電して蓄電池単体で使用でき、太陽光発電システムなどと連系させることが可能です。

また、設置に関しては、屋内外で据え置きタイプ、壁掛けタイプ、キャスター付などがあります。

■家庭用蓄電池を導入した場合のメリット

メリット①:深夜電力の活用で電気代削減

蓄電池を導入する場合は、電力会社との契約を深夜が安く、日中が高いプランに変更することをお勧めします。

深夜の安い電気を蓄電地に貯めて、日中に貯めておいた電気を使うことで差額分の電気代が安くなります。

メリット②:災害時、停電時でも安心

蓄電池があれば、停電が起きた時に太陽光発電で作った電気を蓄電池に溜めて使うことができます。

例えば、7.4kWhの蓄電容量がフル充電の状態であれば以下の電気機器を12時間使い続けることが可能です。

※蓄電池の種類によっては、使い方が異なることがあります。

特定負荷用分電盤を設置する場合は、どの配線に電気を流すかは、蓄電池を設置する際にあらかじめ設定しておきます。

メリット③:太陽光発電で作った電気を貯められる

太陽光発電で余った電気を高額で買い取ってもらえる制度「固定価格買取制度」の期間は10kW未満は10年です。蓄電池があれば固定価格買取制度終了後も、電気の自家消費比率を増やすことで、電気代を大幅に削減できることができます。

専門用語が入ったりして分かりにくいですが、太陽光発電を設置して10年以降は高額な単価で買い取ってもらえないので、余った電気を蓄電地に貯めて使った方がお得になるという事です。

固定価格買取制度終了後の売電単価は10円以下になると想定されています。

日中の電気代は34円/kWh程度ですので、電気を売るよりも貯めて使った方が良いでしょう・

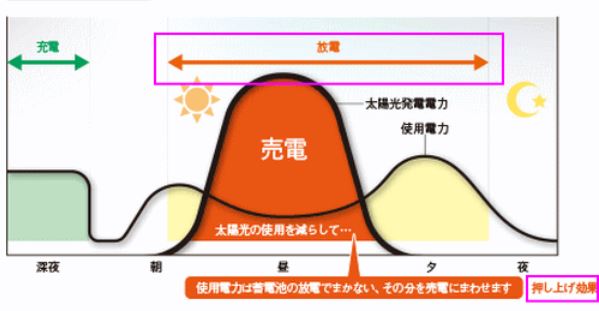

メリット④:ピークシフトに貢献できる

電力需要のピーク(13時~16時)を避けて電気を使用することをピークシフトといいます。

蓄電池があれば、電力会社から供給される電気を使う時間をずらすことができ、電力需要のピークの山を減らすことができます。

電気は貯められないので、電力会社は電気の需要に合わせて火力発電や水力発電など調整用の発電設備を動かしたり止めたりする必要があります。

発電設備は、動かしたり止めたりしない方が稼働効率が良くなり、電力需要の山と谷をなるべく無くすことにより、無駄なエネルギーを使う必要がないのです。

ですから、蓄電池があれば電力需要のピークのやまと谷を減らすことができるので、日本のエネルギー事情に貢献ができるでしょう。

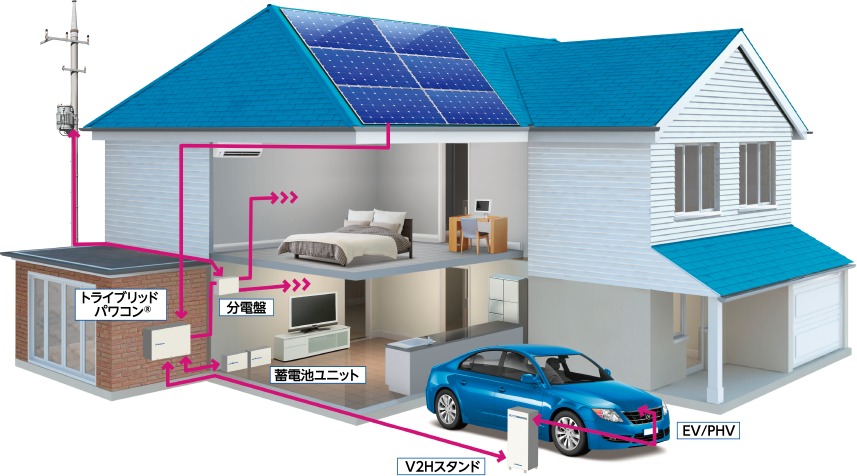

メリット⑤:電気自動車との連携

最近は「トライブリッド」と呼ばれる蓄電池も発売されています。

電気自動車と組み合わせて、車を走るために必要なエネルギーをほとんど太陽光発電で賄うことが可能になってきています。

トライブリッドタイプの蓄電池があれば、太陽光発電で作った電気をトライブリッド蓄電池に貯めて、車が自宅に停車している時間帯に、トライブリッド蓄電池に貯めておいた電気を車に送るという事ができます。

■家庭用蓄電池を導入した場合のデメリット

デメリット①:初期費用が高い

現状、蓄電池の大きなネックは設置コストが高いということです。

機種によっても異なりますが、一般家庭で導入される容量は4~8kWh程度の蓄電池の場合であれば、150万から250万の費用になることが多いです。

蓄電池の導入による経済効果は太陽光発電の設置状況やライフスタイルによりますが、現状の導入コストでは蓄電池を導入した方が経済的にお得とは言えないのが正直なところです。

デメリット②:蓄電池は徐々に劣化する

メーカーカタログ等に記載されている寿命やサイクル数はあくまで目安であるため、使用環境や使い方によっては劣化が早まる可能性があります。

リチウムイオン電池は、過充電や過放電を繰り返したり、極端に高温での環境で使用すれば劣化が早まるとも言われています。

そのため、蓄電池の寿命について確認する際は、蓄電池のご利用環境や使用頻度も考慮に入れることをお勧めします。

デメリット③:貯めれる容量は決まっている

蓄電池は容量によって貯められる量、使える量は異なります。

「蓄電池」と言っても、電気を貯めれる量は無限ではございません。ポータブル式や小型製品は蓄電容量が少なく、使った分は減るので、いざ非常時に電気を使うとなれば足りない場合があります。

蓄電池には「モード設定」「放電開始時間」「残量」などの設定があります。

設定などを使いこなすことで、蓄電ライフが快適になります。

蓄電池に貯めた電気を使う際には、「使える量(残量)」を意識しながら使うことが大切になってきます。

蓄電容量を決めるのにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

デメリット④:設置スペースが必要になる

蓄電池は屋外・屋内のどちらかに設置しますので、場所の確保が必要になります。

家庭用蓄電池の目安のサイズは、幅:約80cm、奥行:約40cm、高さ:約100cmが必要になります。また設置場所は高温や低温になりすぎず、結露しない場所が望まれます。

長く良い状態をキープするには、設置場所の事前調査もしっかり行うことをお勧めいたします。

デメリット⑤:電気ロンダリング【ダブル発電】

電気ロンダリングとは、だれかの造語でありダブル発電に置き換えられています。

ダブル発電とは、太陽光発電が発電する時間帯に、蓄電池の放電を行うことで太陽光発電の売電割合を増やすことができるので、「ダブル発電」と使われています。

しかし、ダブル発電に該当する場合は、太陽光発電の売電価格が下げられるような仕組みになっていますので、しっかりと気を付けて蓄電池を選んでください。

■より重要なのは、非常時の電力確保

節電はもちろんのこと、停電の際の電力確保という非常時のバックアップ機能も強調したいとことだと思います。雷や台風で停電の頻度が高い地域、災害等で孤立してしまう危険性があり、お年寄りや小さな子供がいる世帯などでは、特に非常用電源の確保は重要だと思います。電力は非常に重要なライフラインです。照明器具やエアコンだけでなく、石油ファンヒーターや井戸のポンプも、電力が絶たれてしまうと利用できなくなってしまいます。

■メーカー比較で考えたいこと

※定格容量ではございません

シャープ

・コンパクト設計で、設置しやすい。例えば4.2kWhであれば高さ605mm、横幅500mm、奥行360mmなのでコンパクトでたっぷり蓄電できます。

・電気使用量や設置場所に合わせて、最適な蓄電池。普段の節約、万が一の停電への備えで4.2kWh。大容量タイプでさらなる安心な8.4kWh。室内設置に適したコンパクトな蓄電池6.5kWh。

・シャープならではの、「見守りサービス」と「長期保証」で、設置後も安心。インターネットを通じてエラーが発生していないかシャープがしっかり見守ります。万日、不具合が発生した場合も、すぐ発見・対応するので安心です。また15年保証(有償)は、保証対象機器(蓄電池本体、ハイブリッドパワーコンディショナー、電力モニター、ケーブル、電力センサー、PRPセンサー)が対象できめ細かな内容です。

パナソニック

・パナソニックは商品ラインアップが豊富で、「創蓄連携システム」が魅力で、パナソニック製のエネファームを連携することで更に効果を生み出す。

・3つのモードがあり「経済優先モード」、「環境優先モード」、「蓄電優先モード」があり、ライフスタイルに合わせた運転が可能。

・創蓄連系システムを利用すればHEMSモニターで電気、ガス、水、太陽光発電、エネファームの状況が閲覧でき節電意識を上げることが可能。

・業界初の「壁掛けタイプ(1kWh)」。住居空間をそこなわない,住宅分電盤のようなデザイン。

伊藤忠商事【スマートスター】

・大容量の9.8kWhで200vのエアコンを動かせる高出力3kVA。大容量ならではの「もしもの時」にも備えたい蓄電池。高出力なので200vにも対応していますので、安心です。

・停電時は家中の電気を丸ごとバックアップできる「全負荷型」です。

・太陽光発電と併用で電力会社に頼らない自給自足も目指せます。

・モニターも売電量、買電量、家庭の使用量なども確認ができ、タッチパネル で操作も簡単。

・安心の10年保証が付いており、蓄電池本体およびエネルギーモニターに10年保証がついています。

オムロン

・世界最小・最軽量サイズのコンパクト設計。場所を選ばずわずかなスペースにも設置可能。

・簡単後付けでコストも抑えられる6.5kWhと9.8kWhタイプがあり、ご家庭のスタイルに合わせ選べます。

・6.5kWhは重塩害対応なので海岸線近くでも設置可能です。

・電気を短時間で充電したり、一気に放電もできます。これから本格化する分散電源システムへの対応もできます。

京セラ

・ハイスペック蓄電池12kWhを搭載。容量が大きいのが特徴で長時間様々な家電製品を使うことができる。

・ご利用時の出力が大きく、通常の連系時定格出力3.0kW、自立運転時2.0kVAが可能。

・お客様の目的に応じたモード設定が可能で、押し上げ効果ありか、押し上げ効果なしのいずれかが選択可能。

・寒冷地での設置範囲が設置環境の周囲温度下限が-20℃。

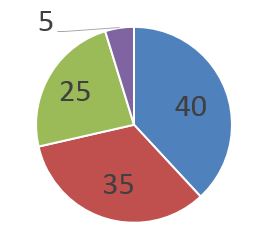

■導入費用は、いったいいくら?

一般的な蓄電池システムの費用は、100万円~250万円が相場だと言われています。

●100万円~180万円が40%

●180万円~250万円が35%

●250万円~300万円が25%

●300万円以上が5%

※費用分布に関しましては、様々な施工費用、機器類の撤去費用なども含んだ費用であり、各ご家庭によって必要な諸費用等で変わっていきます。

■蓄電池の導入にかかる3つのコスト

①蓄電池の本体価格

蓄電池の本体の価格は、メーカーや容量、機能で大きく変わってきます。太陽光発電と連携させるタイプでもダブル発電やシングル発電があり、価格も変わってきます。売電量を増やすダブル発電の選択もありですが、今の主流はシングル発電が多いです。

②設置工事

蓄電池を設置するには工事費用が不可欠です。定置型蓄電池システムの中でも屋外設置、屋内設置があり工事内容が違います。屋外設置の場合は、蓄電池の重さによって費用も変わってきます。ただ安い工事が良いとは限りませんので、長く使うためにはちゃんとした工事をしてもらいましょう。

③電気工事

蓄電池システムは、電気が関わってきますので電気工事が必要になります。

・蓄電池に溜める為の配線工事

・蓄電池にたまった電気を供給できるようにする配線工事

・既存の太陽光発電と接続するための工事

・モニターの配線工事

などといった電気工事が発生してきます。

標準工事として基本的には①と②と③の工事が必要になりまして、定置型蓄電池システムの場合は、本体価格は100万円~で②と③の工事は約20~30万円ほどかかると言われています。

■比較検討のポイントと注意点

蓄電池を選ぶときは既存の太陽光発電のメーカーがどこなのかが必要になります。それによって受けられる保証が変わってきます。

例えば太陽光発電がシャープの場合、蓄電池はシャープが良いでしょう。

それは保証がしっかりと10年又は15年受けられるからです。もし違うメーカーの蓄電池にしてしまうと蓄電池の保証は付くが、太陽光発電の保証はなくなってしまいます。

そういったリスクを伴わない選び方がポイントになってきます。

ですから費用を押さえたいからといってむやみに蓄電池を設置してしまうと何か故障があった時には有償修理になってしますこともあり、結局費用が高くついたケースもありますので、注意が必要です。

■蓄電池+α情報!

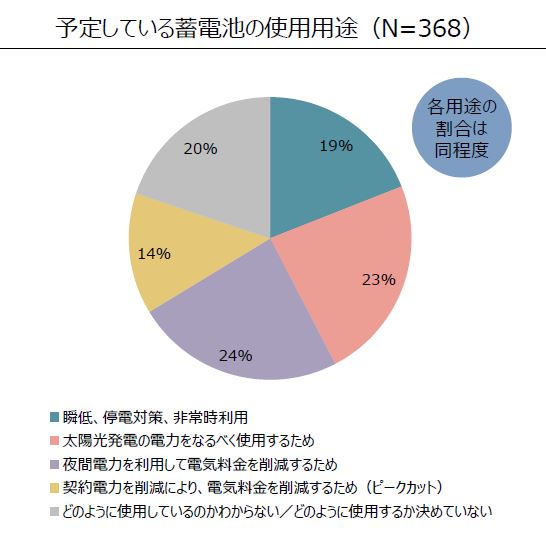

2019年問題/住宅太陽光の自家消費

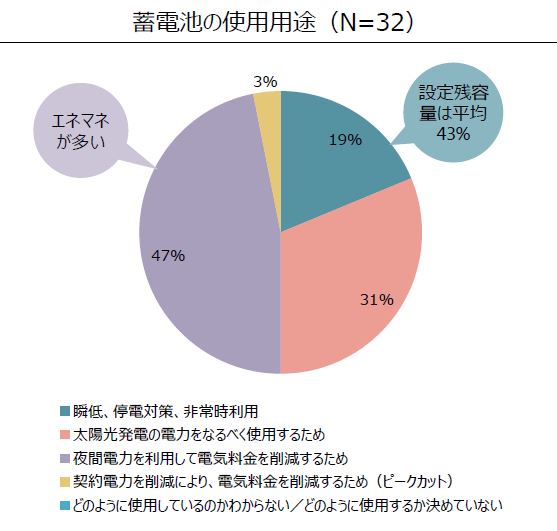

【需要家アンケート調査:使用用途】

・蓄電池既設者は半数近くが夜間の割安な電力を利用して電気料金の削減をしています。

※出典:三菱総合研究所

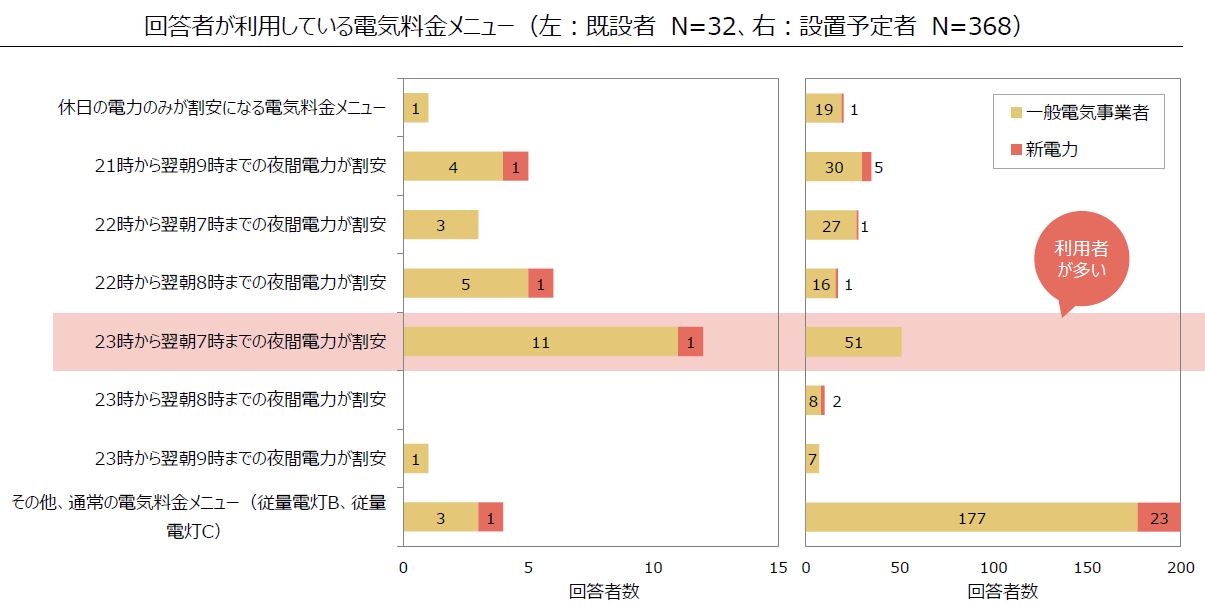

【需要家アンケート調査:電気料金メニュー】

・蓄電池既設者では夜間に電力が割安になる電気料金メニューの利用者が多く、電力会社やプランによりますが、夜21時から翌朝9時までの電力が割安の電気料金メニューを利用されている方が大半です。

※出典:三菱総合研究所